連携先:東松山総合法律事務所

今年度のキャリアゼミのテーマは、司法過疎化でした。このテーマに関して、実際に弁護士の方にヒアリングできる機会に恵まれました。

ヒアリングまでは、司法過疎化はAI化、オンライン化が進んでる今大きな問題では無いと考えていました。しかし、実際には司法過疎化によって嘘の情報にだまされる被害者が出たり、対面で向き合うことで依頼者が心を開いていき、それによらなければ解決できない事件も多いとのことで、そう単純な話ではないのだと学びました。

ヒアリングに先立って、弁護士事務所への訪問の前に東京地方裁判所に赴き、殺人の裁判の傍聴も行っています。実際の裁判はテレビで見るような裁判ではなく、黙々と着実に進んでいっていました。今後、社会人になっても、裁判に関する関心を維持しながら、ときには傍聴し学びを得たいと考えています。

ふと阪南大学経済学部でのことを振り返りますと、私は松村ゼミへ加入していなければそもそも裁判の傍聴すら行くことも、法律にすら興味を持つことはなかったと思います。法治国家である日本において法を知りそれを活かすことは、自分自身の生活の基盤をしっかりと守る事にもつながると思っています。その意味で、阪南大学経済学部での松村ゼミで過ごした時間は、大変有意義であったと、卒業を前に思います。

今年度のキャリアゼミのテーマは、司法過疎化でした。このテーマに関して、実際に弁護士の方にヒアリングできる機会に恵まれました。

ヒアリングまでは、司法過疎化はAI化、オンライン化が進んでる今大きな問題では無いと考えていました。しかし、実際には司法過疎化によって嘘の情報にだまされる被害者が出たり、対面で向き合うことで依頼者が心を開いていき、それによらなければ解決できない事件も多いとのことで、そう単純な話ではないのだと学びました。

ヒアリングに先立って、弁護士事務所への訪問の前に東京地方裁判所に赴き、殺人の裁判の傍聴も行っています。実際の裁判はテレビで見るような裁判ではなく、黙々と着実に進んでいっていました。今後、社会人になっても、裁判に関する関心を維持しながら、ときには傍聴し学びを得たいと考えています。

ふと阪南大学経済学部でのことを振り返りますと、私は松村ゼミへ加入していなければそもそも裁判の傍聴すら行くことも、法律にすら興味を持つことはなかったと思います。法治国家である日本において法を知りそれを活かすことは、自分自身の生活の基盤をしっかりと守る事にもつながると思っています。その意味で、阪南大学経済学部での松村ゼミで過ごした時間は、大変有意義であったと、卒業を前に思います。

(経済学部4年 出田 卓也)

学生活動状況報告

経済学部4年 眞野 秀士

今回のキャリアゼミでは、事前学習で取り上げた「司法過疎化」について理解を深めることを目的に、東京都内の裁判所や埼玉県の弁護士事務所へ訪問しました。活動としてはこれ以外にも東京に赴き、裁判傍聴等を行っています。

まず、東京においては、東京地方裁判所、法務省旧本館、財務省などを訪問しました。これらの施設を見学し、先生からご教示いただいた知識と照らし合わせることで、日本の法・司法制度、財政・経済政策、さらには建築・文化遺産に関する歴史的背景について、書籍やインターネットだけでは得られない理解を深める貴重な経験となりました。

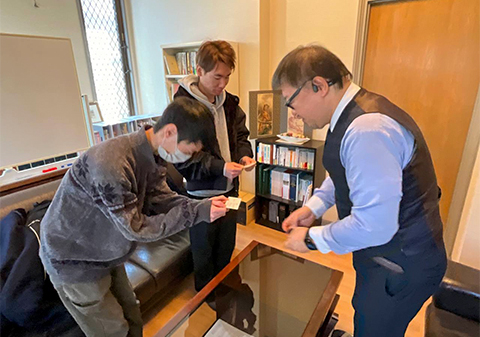

続いて、司法過疎化の現状と課題について直接お話を伺うため、弁護士の笠原徳之先生の事務所(埼玉県東松山市。東松山総合法律事務所)を訪問しました。事前学習ではインターネットや書籍を通じて基礎知識を学修しておりましたが、実際に弁護士の方々とお話しすることで、より具体的な理解を得ることができました。

笠原先生のお話には、書籍やインターネットには載っていない司法過疎化の問題をご教授しました。例えば、地域に法律事務所が1か所しか存在しない場合、先に相談した方が優先されるため、加害者・被害者のいずれかがその事務所で相談できなくなるケースがあることを伺いました。また、法律専門家が不在の地域では、法学部出身者や法律知識が豊富なだけの人物が「法律に詳しい人」として認識されることがあり、その結果、誤った助言によって問題が深刻化するケースもあるとのことでした。

これらの学びを通じて、インターネットや書籍だけでは把握しきれない、現場ならではの課題や実際の声を知ることができました。直接現地を訪れ、関係者とお話することで、司法過疎化という問題への理解をより深めることができ、大変有意義な学修となりました。

貴重なお話をしてくださった笠原徳之先生、またキャリアゼミでこうした機会を設けて下さった松村幸四郎先生に深く感謝申し上げます。

まず、東京においては、東京地方裁判所、法務省旧本館、財務省などを訪問しました。これらの施設を見学し、先生からご教示いただいた知識と照らし合わせることで、日本の法・司法制度、財政・経済政策、さらには建築・文化遺産に関する歴史的背景について、書籍やインターネットだけでは得られない理解を深める貴重な経験となりました。

続いて、司法過疎化の現状と課題について直接お話を伺うため、弁護士の笠原徳之先生の事務所(埼玉県東松山市。東松山総合法律事務所)を訪問しました。事前学習ではインターネットや書籍を通じて基礎知識を学修しておりましたが、実際に弁護士の方々とお話しすることで、より具体的な理解を得ることができました。

笠原先生のお話には、書籍やインターネットには載っていない司法過疎化の問題をご教授しました。例えば、地域に法律事務所が1か所しか存在しない場合、先に相談した方が優先されるため、加害者・被害者のいずれかがその事務所で相談できなくなるケースがあることを伺いました。また、法律専門家が不在の地域では、法学部出身者や法律知識が豊富なだけの人物が「法律に詳しい人」として認識されることがあり、その結果、誤った助言によって問題が深刻化するケースもあるとのことでした。

これらの学びを通じて、インターネットや書籍だけでは把握しきれない、現場ならではの課題や実際の声を知ることができました。直接現地を訪れ、関係者とお話することで、司法過疎化という問題への理解をより深めることができ、大変有意義な学修となりました。

貴重なお話をしてくださった笠原徳之先生、またキャリアゼミでこうした機会を設けて下さった松村幸四郎先生に深く感謝申し上げます。

連携先コメント

東松山総合法律事務所

弁護士 笠原 徳之 先生

司法過疎化、という難しいテーマに関する事前学習をしっかりした上で、ヒアリングに臨んだ印象を受けました。そもそも法律問題に接することが少ないなかで、さらに司法過疎化という二重の意味で見えにくい状況を丁寧に分析し、積極的に質問をした参加学生の皆さんを頼もしく思いました。他人事と思わず、これからも問題意識を持って社会で活躍していただければと思います。

教員コメント

経済学部 経済学科

松村 幸四郎 教授

就職活動もある中で、それを言い訳にせず、積極的に司法過疎化に関する調査を行った参加学生に敬意を表します。インターネット万能の中で、何度も東京に行き、資料を探し、インターネットでは発見出来なかった資料を入手した経験は、貴重なものと思います。出来る努力を惜しみなく行っていくことで、これから社会に出た際にも当たり負けのしない足腰の強い知力を身につけることが出来ると思います。

キャリアゼミに参加する前にもこの学年とは金沢にも行き、横浜にも行きました。金沢では夕食時に面談を行い、色々な話をしました。懐かしいです。社会に出てからも是非、遊びに来て、今度は私に社会の色々なことを教えてください。

キャリアゼミに参加する前にもこの学年とは金沢にも行き、横浜にも行きました。金沢では夕食時に面談を行い、色々な話をしました。懐かしいです。社会に出てからも是非、遊びに来て、今度は私に社会の色々なことを教えてください。

参加学生一覧

出口 青空、

出田 卓也、

兵頭 悠哉、

木村 拓紀、

清水 心響、

眞野 秀士、

川口 礼温