国際観光学部 塩路ゼミ2年生が千里万博記念公園とみんぱく見学

国際観光学部 塩路研究室の2年生が、2024年11月10日に吹田市の千里万博記念公園を訪れました。

公園内を散策した後、国立民族学博物館(通称「みんぱく」)の常設展を見学し、事前にゼミで決めていた各自の担当エリア(ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニア、西アジア、中央・北アジア、東南アジア、東アジア、南アジア、日本)について学習するフィールドワークを行いました。今回は、ゼミ決定後、初めての課外活動だったこともあり、2年生が万博記念公園やみんぱくを皆で訪れて感じたことや考えたことについて報告します。

公園内を散策した後、国立民族学博物館(通称「みんぱく」)の常設展を見学し、事前にゼミで決めていた各自の担当エリア(ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニア、西アジア、中央・北アジア、東南アジア、東アジア、南アジア、日本)について学習するフィールドワークを行いました。今回は、ゼミ決定後、初めての課外活動だったこともあり、2年生が万博記念公園やみんぱくを皆で訪れて感じたことや考えたことについて報告します。

学生活動状況報告

『世界の文化や歴史に触れる意味』

国際観光学部2年生 永田 雄真

私は今回のフィールドワークで吹田市の万博記念公園内にある国立民族学博物館を訪れました。今回の目的は、世界の文化や歴史に触れ、様々な視点から世界をみる事です。私は今回、ヨーロッパの地域を中心に歴史や文化について学びました。

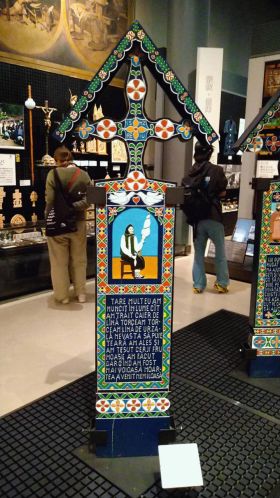

私は今回のフィールドワークで吹田市の万博記念公園内にある国立民族学博物館を訪れました。今回の目的は、世界の文化や歴史に触れ、様々な視点から世界をみる事です。私は今回、ヨーロッパの地域を中心に歴史や文化について学びました。 ヨーロッパの文化というのはとても華やかなものに感じます。そう感じる理由としては、服装が派手であることや色使いにも特徴があると考えます。しかし、華々しくしているのには理由があります。その理由は、豊作のためです。ヨーロッパでは小麦を使った料理が多く、食卓には欠かせない食品です。オーストリアのチロル地方では、小麦などの作物の豊作を願い、華やかな服装や装飾品を身に付けています。また、イースター(復活祭)などの祭日が行われる際にも色鮮やかな服装をしています。

ヨーロッパは近代化や産業化などのイメージがとても強いですが、農業の重要性というのも忘れてはいけません。秋に麦の種まきが行われ、冬を越し、春に農業を再開、夏に牧草刈りや麦の収穫、秋にブドウの収穫というサイクルができあがっており、今でも人々の生活基盤になっています。展示を通してヨーロッパの人々の生活の豊かさというのは近代化や産業化という近代以降にあったのではなく、古くからの積み重ねがあり、今に至ると思いました。

ヨーロッパの代表的な宗教であるキリスト教は、ユダヤ教が基になっています。ユダヤ教は西アジアが源流で、ユダヤ教徒であったイエスが改革運動を起こし、イエスの死後にキリスト教が誕生しました。パウロの宣教後、キリスト教はローマ帝国支配下のヨーロッパに広がったとされています。その後、ローマカトリック教会と正教会に分裂し、さらにカトリック教会からプロテスタントが誕生しました。

現在のヨーロッパは、多くの移民や移民をルーツとする人々が多く暮らしており、イスラム教の信者も多く存在します。しかし、都市化や工業化、個人主義化するヨーロッパ社会では、伝統的な宗教は必然的に衰退しています。ネットニュースで、ポーランドではキリスト教会の影響を受けない世俗的な教育を求めたデモが起こったという記事を目にしました。近代社会が世俗化しているかどうかの論争は学術界では長く続いていますが、宗教はむしろ復興していると考えている研究者も少なくありません。けれども、先進諸国での宗教信仰者は減少傾向にあります。ヨーロッパ地域においては、減少傾向は一段と強く、無神論を公言している人が上昇している傾向にあります。

歴史や宗教などの文献などを次の世代に残すことは必要だと考える一方、我々が生きている現在に適応した形で過去をみる事ができると私は考えました。そのための博物館や美術館であると思います。過去に使っていた道具などを現在も使用していれば、博物館というものは存在しないと思います。それは宗教も同じだと感じています。人々が宗教を常に信仰していれば、都市化や工業化したとしても宗教が衰退することはないと思います。時代の流れにより、消えゆくものがあるのは必然的なので、文化や歴史においては現代社会に対応することは大切だと考えます。ただ、そのために博物館などでその時代の文化に触れ、様々な視点から世界をみることが必要になってくると思います。

『みんぱくで深めた異文化理解』

国際観光学部2年生 前田 和音

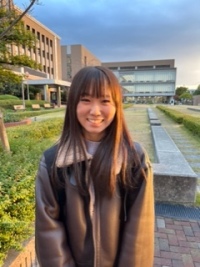

私たちは11月10日に、ゼミのメンバー全員で国立民族学博物館へ行きました。国立民族学博物館は、大阪府吹田市の万博記念公園の中にあり、今年創設50周年を迎えた世界最大の民族学博物館です。

私たちは11月10日に、ゼミのメンバー全員で国立民族学博物館へ行きました。国立民族学博物館は、大阪府吹田市の万博記念公園の中にあり、今年創設50周年を迎えた世界最大の民族学博物館です。 まず、最寄り駅である万博記念公園駅に着いてから万博記念公園まで歩き、入り口にある太陽の塔の前で集合写真を撮りました。その後、また歩いて公園内のベンチに座り、昼ご飯を食べました。昼ご飯は、友達と公園内にあった「abcラジオまつり2024」の出店で見つけた600円の「きつねえきそば」を食べました。見た目はうどんのように白く、麺の細さはそばほど細くはなく、うどんほど太くもない、そばとうどんの中間のような細さで、味はそばに近いような味でした。

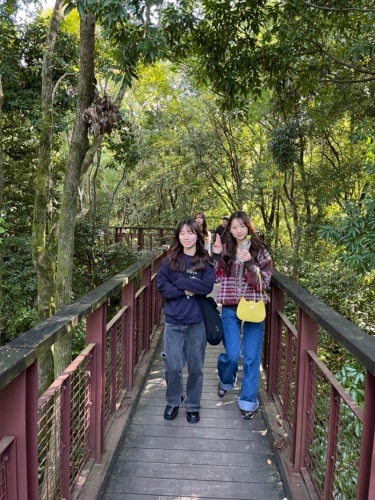

昼ご飯を食べた後は公園内を歩き、たくさんの色のコスモスが咲いている花畑や、「ソラード」という森の空中観察路に行きました。ソラードには、植物や昆虫などの解説板や、集音器、色のトンネルなどがあり楽しめました。また、「自然観察学習館 moricara」の前を通った時、建物の前に子どもたちが遊んでいる様子の銅像があり、とても可愛かったです。

その後、国立民族学博物館に行きました。ここでは、2階にある「地域展示・通文化展示」を主に見学し。通文化展示では、特定の地域でなく、音楽と言語についての展示があり、様々な国の楽器や、その楽器を使って演奏している映像、『星の王子さま』を各国の言葉で翻訳した絵本などがありました。地域展示は、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、それに日本を含むアジア各地域に分かれていて、衣食住などが分かる展示になっていました。ここの受付では、各展示の音声ガイドが聞けるスマートフォンの貸し出しが無料ででき、私もそのスマートフォンを聞きながら、展示を見ました。

私たちは、館内を2周しましたが、1周目は各地域を塩路先生が詳しく説明してくださり、自分の担当の地域だけでなく、ほかの地域のことも知ることができました。特に、東アジア展示の朝鮮半島の文化では、私が韓国ドラマで何回も見たことがある酒幕(チュマク)という建物もありました。ここに建てられているのは、1920年ごろに建てられた酒幕を再現したもので、この日はドアが閉まっていて、部屋の中には入れませんでしたが、いつか入ってみたいなと感じました。また、朝鮮の伝統的な衣服洋服なども映像で見たことがあるものがたくさんあり、興味がわきました。

2周目は、私の担当である「中央・北アジア展示」で写真を撮りながらじっくり見て回りました。ここの展示ではヒツジ、ラクダ、トナカイなどの置物が入り口で出迎えてくれました。少し進むと、この地域の人たちが履いている靴や、被っている帽子がたくさん飾られていました。また、食器や衣服なども飾られていましたが、それだけではなく、20世紀半ばまで一家族が実際に暮らしていた「天幕」や、モンゴルの遊牧民には、欠かせない「ゲル」も展示されていて、ゲルの中に入ることもでき、当時の暮らしを想像することができました。

ゼミでこのような活動がなかったら、自分だけでは国立民族学博物館に行くことはなかったと思うので、今回、同館を訪れて様々な国や地域の言語、文化の違いについて衣服や住まいだけでなく、食べ物についても具体的に分かりやすく学ぶことができました。

『東南アジア文化と行楽の秋』

国際観光学部2年 廣瀬 彩

11月10日に、吹田市にある万博記念公園の中に位置する国立民族学博物館でフィールドワークを行いました。天気が良く日曜日だったこともあり、多くの人が万博記念公園を訪れていました。到着して緑の広がる公園のベンチで、それぞれ個人で用意した昼ご飯をみんなで食べました。その後、森の空中観察路「ソラード」に行きました。ハイキングコースには木々の紹介文や自然の音を感じてみようというブースがありました。ゴール地点の塔は非常に高さがあり太陽の塔やエキスポシティ、国立民族学博物館など全てが一望できるものでした。紅葉になりかけている木々が多くあり自然に溢れていました。大いにリフレッシュできる時間でした。

11月10日に、吹田市にある万博記念公園の中に位置する国立民族学博物館でフィールドワークを行いました。天気が良く日曜日だったこともあり、多くの人が万博記念公園を訪れていました。到着して緑の広がる公園のベンチで、それぞれ個人で用意した昼ご飯をみんなで食べました。その後、森の空中観察路「ソラード」に行きました。ハイキングコースには木々の紹介文や自然の音を感じてみようというブースがありました。ゴール地点の塔は非常に高さがあり太陽の塔やエキスポシティ、国立民族学博物館など全てが一望できるものでした。紅葉になりかけている木々が多くあり自然に溢れていました。大いにリフレッシュできる時間でした。 そこから国立民族学博物館に向かいました。国立民族学博物館の展示は地域展示と通文化展示からなっています。地域展示は、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジア各地域の順になって構成されており、世界各地の文化を理解できるような展示です。そして、通文化展示は地域別には分かれておらず、全世界の音楽と言語を一か所ずつ置いて広くそのテーマについて学ぶことができる展示です。

私は、主に東南アジアの展示を重視して見ました。同展示は生業、村の日常、都市の風景、芸能と娯楽に分けて、東南アジアの一日が表されていました。その中で、私は、寺院にご神体としてまつられた「バロン」や「ランダ」に興味を持ちました。これらはそれぞれ「偉大なお方」「美しいお方」などと呼ばれていると言います。村をまわったり、儀礼に加わったり、踊ったりして災いを払うと言い伝えられているそうです。見た目が日本の獅子舞のようで、頭をかまれると縁起が良いとされることと比較すると近しいものを感じました。

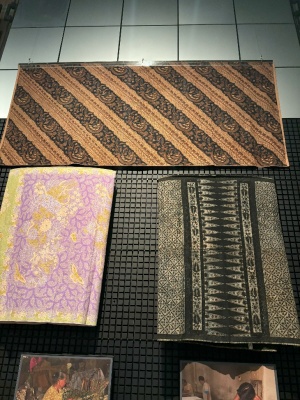

また、印象的だったものは、インドネシアの「パティック」です。「パティック」とは、インドネシアのジャワ島で作られてきた布にロウで線描きをして染色し、染め終えてロウを落とすとロウを施していた場所以外に色が入る手法で染める両面のロウケツ染めです。19世紀以降に世界各地のロウケツ染めやプリント布に大きな影響を与えてきたことを知ることができました。そこには、筒状スカートのパティックが展示されていました。紫と黄緑の色合いの中に蝶や花が描かれていてが非常に美しいものでした。インドネシアではパティックは正装とされ、スーツの役割を持っているそうです。結婚式や会議等でも着られているため様々な模様やデザインのパティックを調べて見てみたいです。

今回のフィールドワークでは、世界の文化を展示資料からより深く学べました。教科書や資料集からでは知ることができない東南アジアの伝統的な文化、さらに音なども体感することができました。また、実際に現物を見ることで、現地の人々とそのモノの関わりが分かりやすく、その文化が誕生した背景などに興味を持ち、理解を深めることができました。

『アメリカ大陸の歴史と生活文化』

国際観光学部2年 川本 託巳

私たち塩路ゼミは、2024年11月10日に大阪府吹田市にある万博記念公園内の国立民族学博物館を訪れました。日曜日だったので、家族連れの方や学生たちが多く訪れていました。また、万博記念公園でフェスが行われていた事もあり、たくさんの人々で賑わってきました。

私たち塩路ゼミは、2024年11月10日に大阪府吹田市にある万博記念公園内の国立民族学博物館を訪れました。日曜日だったので、家族連れの方や学生たちが多く訪れていました。また、万博記念公園でフェスが行われていた事もあり、たくさんの人々で賑わってきました。 国立民族学博物館には、ヨーロッパ、オセアニア、アメリカ、アフリカ、西アジア、東アジア、南アジア、東南アジア、中央・北アジアと様々なエリアの展示に分かれていて、それぞれのエリアの地域ごとの文化を知る事ができました。私が担当したのはアメリカ大陸です。まず、入場時に館内案内用のスマートフォンを借りる事ができて、そのスマートフォンを各地域の展示物を映すことでその文化の説明動画を見ることができます。このスマートフォンのおかげで、より詳しく異文化に触れる事ができました。アメリカ大陸はとても広大で極地から熱帯雨林まで様々な自然環境があります。そのため、その地域ごとに様々な生活スタイルを営んでいた人々の歴史や暮らしや文化を学ぶ事ができます。一方で、ヨーロッパ人による征服と植民の歴史があるため、生活の至る所に、外来の文化が浸透していきました。ここでは、そんなアメリカ大陸の多様性と歴史を重ね合わせて、この博物館の展示物を目で見て感じた事や学んだ事について書きたいと思います。

15世紀から16世紀の大航海時代に、スペイン人をはじめとするヨーロッパ人は先住民が暮らすアメリカ大陸を征服し、植民地としました。それから日常生活から食文化、宗教に至るまで西欧文化が持ち込まれて、先住民たちは西欧文化を押し付けられました。そのため、土着文化は大きく変容せざるを得なくなってしまいました。しかし、この出来事は後にアメリカ大陸に新しい文化を誕生させるきっかけになっています。

まずは、アメリカ大陸の農作物について見ていきます。アメリカ大陸では、1万年以上前にアジアからアメリカ大陸へ移住した人々が狩猟や採集を中心とした生活を送っていました。そのうち、栽培植物を生み出して農作をするようになりました。この農作をきっかけにしてアメリカ大陸各地で様々な文化を創り出す原動力となって、マヤやアステカ、インカに代表される高度な文明の誕生を可能にしました。16世紀以後では、アメリカ大陸原産の栽培植物は世界中に広がり、食文化は大きく変わったそうです。展示物の食文化では、トウモロコシやジャガイモ、唐辛子など、乾燥に強い、保存ができるものが主として栽培されているという印象を持ちました。

次に、アメリカ大陸の言語です。スペイン語や英語などの公共語とともに先住民語も数多く存在します。土地が広く多様な環境と文化があるため、言語も数多く存在するのだと思いました。

アメリカ展示でとくに印象に残っているのは、カーニバルの衣装です。キリスト教の行事ですが、リオではアフリカ系の人々が生み出したサンバが行列進行のリズムとなっているそうです。また、トーテムポールもありました。北アメリカの北西海岸先住民が巨木を用いて作り、祖先の功績をたたえる記念の柱、死者を安置する墓柱などの意味があります。先住民の衣装、人生や感性を形にした芸術品のようなものがたくさん展示されていました。

私はこの博物館を訪れて世界の様々な文化を知り、理解を深めることが出来て、とても良い機会になったと思いました。世界史は苦手な科目でしたが、展示を通してその苦手意識が薄れて、様々な環境やその時代の人々の生活や思いなどを知る事ができて、世界史や文化は面白いという考えに変わりました。

『アフリカの文化に触れて』

国際観光学部2年 仲井 大翔

私たち塩路ゼミ2年生は、2024年11月10日に吹田市にある国立民族学博物館を訪れました。日曜日だったので、駐車場も混んでいて公園内も若者からお年寄りまで様々な人達が訪れている印象でした。国立民族学博物館には自分たちの他にも、多くの大学生が訪れていました。館内には、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア、南アジア、東南アジア、中央・北アジア、東アジアに分けて各地域の文化や音楽、言語、歴史などの展示があり、実際に自分の目で見るとその地域の景色や生活がとても想像しやすかったです。

私たち塩路ゼミ2年生は、2024年11月10日に吹田市にある国立民族学博物館を訪れました。日曜日だったので、駐車場も混んでいて公園内も若者からお年寄りまで様々な人達が訪れている印象でした。国立民族学博物館には自分たちの他にも、多くの大学生が訪れていました。館内には、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア、南アジア、東南アジア、中央・北アジア、東アジアに分けて各地域の文化や音楽、言語、歴史などの展示があり、実際に自分の目で見るとその地域の景色や生活がとても想像しやすかったです。 数多くある展示エリアの中で、私が最も興味を持っていたアフリカについて調べることにしました。人類誕生の地とされているアフリカは、世界第二の陸地でユーラシア大陸に次いで広大な面積を誇っています。砂漠、サバンナ、熱帯雨林、高原など多様な気候で多種多様な生物が生息しています。そんなアフリカですが、まず私が興味を持った展示は「いのちの輪だちCycle of Life」という武器から作られた自転車に乗る家族の姿を表現した作品です。この作品は、アフリカのモザンピークが、独立後17年間にわたる内戦が終わり、人々の手から回収された武器を素材に作られました。自らの意思で武器を捨て、平穏な家族との時間を取り戻した人たちの生活を武器と交換して得た自転車に乗る家族の姿で表現したものだと知って、この作品の意味を理解することができ、争いは家族との時間さえもなくしてしまう事を知り、この世から無駄な争いができるだけなくなって欲しいと心から思いました。

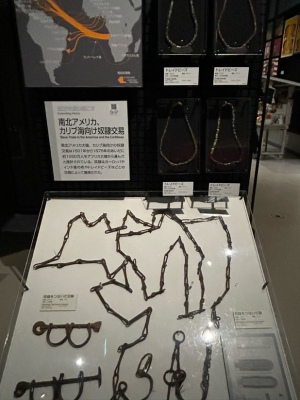

次に目に入った展示は、南北アメリカ、カリブ海向けの奴隷交易に使われていた足輪や手錠の展示でした。この奴隷交易は、1501年から1875年の間に約1250万人をアフリカ大陸から運んだとされ、インド産の布やトレイドビーズなどと交換されていました。人が布やビーズなどと交換されていたことは私にとっては信じられないことでした。また、アフリカの人たちがどんな仕事をしているのか紹介している展示がありました。そこには、水を汲む仕事や狩りをする仕事、布に艶を出す仕事、靴を磨く仕事などがありました。その中でも私は水を汲む仕事に興味を持ちました。水汲みは女性や子供の仕事で村に井戸が出来て本当に良かったと書いてあり、自分が環境に恵まれているのは当り前ではない事を再認識できました。

私は今回のフィールドワークで初めて国立民族学博物館を訪れましたが、世界には様々な文化があり、その歴史や生活について知ることができて、また一つ成長できました。自分の調べたアフリカ以外の地域もさらに詳しく知りたいので、また訪れたいと思いました。

『国境を越えた学び』

国際観光学部2年 菅 莉々子

私たち塩路ゼミ2年生は、2024年11月10日に大阪府吹田市の国立民族学博物館に行きました。まず、万博記念公園駅に着くと、太陽の塔の大きさと人の多さに圧倒されました。その日は日曜日だったので、いつも以上に人が多かったのではないかと思います。万博記念公園内に入ると、広大な緑に太陽の塔を大きく囲むように植えられている花がたくさんありました。昼食をとるために移動していると、「abcラジオ祭り2024」というイベントが開催されており、多くの人で賑わっていました。そして出店がたくさん立ち並んでいました。その中で私は、「きつねえきそば」を購入し、自然に囲まれたベンチで食べました。気温も高く暖かい日だったので、とても良いピクニック日和でした。

私たち塩路ゼミ2年生は、2024年11月10日に大阪府吹田市の国立民族学博物館に行きました。まず、万博記念公園駅に着くと、太陽の塔の大きさと人の多さに圧倒されました。その日は日曜日だったので、いつも以上に人が多かったのではないかと思います。万博記念公園内に入ると、広大な緑に太陽の塔を大きく囲むように植えられている花がたくさんありました。昼食をとるために移動していると、「abcラジオ祭り2024」というイベントが開催されており、多くの人で賑わっていました。そして出店がたくさん立ち並んでいました。その中で私は、「きつねえきそば」を購入し、自然に囲まれたベンチで食べました。気温も高く暖かい日だったので、とても良いピクニック日和でした。 ピクニックを楽しんだ後、「ソラード」という森の空中観察路を歩きました。ソラードとは、「空の道(ロード)」をもじって名付けられたそうです。11月10日の空中観察路では、ちょうど紅葉も色づいていて上から見た景色もとても美しかったです。歩いている途中に、鳥の声、風の音、葉のそよぎを聞くことができる集音器がありました。この集音器では後方の音が消され、前方の音が拡大して聞こえてくるそうです。また、カラフルな色のトンネルや吊り橋、綱の歩廊も設置されており、遊び心が満載でした。ソラードを終えて、少し進むと花畑が広がっていました。ピンクや白、黄色などのコスモスが咲いていて、とても綺麗でした。写真を撮る若者や家族連れが多かったように感じます。

ようやく国立民族学博物館に到着しました。受付で展示物を説明してくれるスマホの音声ガイドを貸してもらいました。1周目は、塩路先生が各地域の説明を詳しくしてくれて多様な地域の歴史や文化を知ることができました。2周目は私の担当である東アジアの中国地域を見回りました。中国地域では、広大な面積と高低差のある地形がうみだす多様な自然環境のもと、さまざまな民族文化が育まれてきました。漢族が人口の90%以上を占め、平野部を中心に全国に居住しています。さまざまな民族衣装の素材や形には、広大な中国の変化に富んだ自然環境が反映されており、地域で育まれてきた文化のあり方が刻まれていると知ることができました。そのため、同一地域内の同じ民族でも地理的・歴史的要因によって違いが見られることもあると理解できました。

今回のフィールドワークを通して、自然の中で昼食をとったり自然を感じながら散策したりと、空気も綺麗で落ち着く場所だと感じました。国立民族学博物館では、世界のさまざまな地域の魅力を目にして、各エリアの歴史や文化、衣服、食事など現地の暮らしについて多くのことを知ることができました。東アジアだけでなく、他の地域についても深く学びたいと思いました。

『オセアニアの文化を学ぶ』

国際観光学部2年 福本 一紗葉

今回のフィールドワークでは、国立民族学博物館を訪れました。国立民族学博物館は、世界の民族の文化や歴史について知ることができる博物館です。オセアニアやアメリカやヨーロッパなどの地域ごとにエリアが分けられていて、区切りが分かりやすく感じました。博物館の中では、各エリアの人々がどういった暮らしをしているのか、服装や生活用具などを見ることができます。また、映像もあるのでそれを見ることで生活の様子が具体的に分かりやすく、イメージしやすいです。入館時に受付で音声ガイドを借りることができ、中にある展示物にスマホを向けると音声が流れだし説明してくれるものを借りてから入館するとより詳しく、楽しく回ることができると思います。三時間ほどかけて、一通り博物館を見学して回って、それぞれの気候に適した服装や生活様式や祭の様子などを見ました。それぞれの気候や立地、食文化、伝統などを詳しく学べ、実物の展示品を見ることでイメージしやすく、その世界に生きているのかと思えるような体験ができました。

今回のフィールドワークでは、国立民族学博物館を訪れました。国立民族学博物館は、世界の民族の文化や歴史について知ることができる博物館です。オセアニアやアメリカやヨーロッパなどの地域ごとにエリアが分けられていて、区切りが分かりやすく感じました。博物館の中では、各エリアの人々がどういった暮らしをしているのか、服装や生活用具などを見ることができます。また、映像もあるのでそれを見ることで生活の様子が具体的に分かりやすく、イメージしやすいです。入館時に受付で音声ガイドを借りることができ、中にある展示物にスマホを向けると音声が流れだし説明してくれるものを借りてから入館するとより詳しく、楽しく回ることができると思います。三時間ほどかけて、一通り博物館を見学して回って、それぞれの気候に適した服装や生活様式や祭の様子などを見ました。それぞれの気候や立地、食文化、伝統などを詳しく学べ、実物の展示品を見ることでイメージしやすく、その世界に生きているのかと思えるような体験ができました。 また、ゼミでは、エリアごとに担当を決めて発表する活動を行うので、私は自分の担当であるオセアニア・エリアを重点的に見学しました。オセアニア・エリアでは、海に面している海洋国が多くある為、海を活用した生活を行う海洋文化であることが分かりました。展示品の中に船や漁具が多くあり、映像を見て伝統的航海術があることを学びました。オセアニアでは、人々は船やヨットを使って漁を行って暮らしており、船首や櫂なども展示されていました。イースター島にあるモアイの複製などもあって、知っているものがあり興味が湧きました。他にも、ココナッツの調理法やココナッツは燃料にもなるらしく生活に便利なものであることなど知っているものの違った用途の使われ方も知る事ができました。また、ヤシの木からは、ロープを作ることができ、貿易にも使われていたそうです。一本の木からこれほどいろいろな使い方ができ、生活を豊かにしていた昔の人たちの知恵や発想はすごいなと思いました。しかし、平和ばかりではなく、戦いのときに使われていた槍や弓、盾なども置いてありました。昔から戦いや争いは無くなっていないのだと残念に思いました。

今回のゼミ活動では、世界の伝統や文化を学ぶことができ、今日の社会になるまでの物や現在の先達がどれだけ恵まれているかを感じることができました。人は生きるために色々なことを考え生み出してきたことを学びました。

『環境と歴史に根ざした生活と文化』

国際観光学部2年 梶浦 健太郎

私は、日本の人々がつくり、日ごろ使っているものを中心に各地域の環境と歴史に根ざした生活と文化を理解するため、国立民族学博物館を訪れました。

私は、日本の人々がつくり、日ごろ使っているものを中心に各地域の環境と歴史に根ざした生活と文化を理解するため、国立民族学博物館を訪れました。 はじめに、日本の家の年代や地域ごとの違いについて調べました。現代の住宅は金属やコンクリートなどの新素材を使用し、耐久性や効率を追求した材料が特徴です。それに比べ、伝統的な家屋では、自然素材を活かした建築が多く、瓦屋根や土壁など時間をかけて丁寧に作り上げられています。昔の家の中でも年代や地域によって家の造りが違います。

奈良県の「大和棟」は大正期以降、今和次郎などの民族学者により唱えられた名称であって、昔からの呼び名ではありませんでした。それまでは「高塀造」と書き「たかへ・づくり」と呼ばれていました。母屋部分の急勾配の切妻の茅葺と、下屋部分の緩勾配の屋根瓦が組み合わせられており、洗練された切妻の白い漆喰壁と屋根の対象性が美しいのが特徴です。

それに比べて岩手県の「曲家」は、方形平面の直屋に対して、L字形平面の家屋のことを言う。母屋と厩(馬屋)がL字形に一体化していることから、「曲り家」と呼ばれています。屋根は本来茅葺で、本屋(母屋)は寄棟、突出部(厩側)は入母屋もしくは寄棟があります。本屋と突出部の向きには、右厩タイプ(向かって右側が突出部)と左厩タイプがあり、遠野盆地周辺では後者が多いです。このように同じ年代の家でも、それぞれ造りや特徴が違います。日本エリアの展示には、その他にも、富山県の「合掌造り」や沖縄県の「二棟造り」がありました。

次に、各地域の環境に合わせた生活様式について調べました。現代は産業やサービス業が主流となり、都市化が進んでいます。一方、昔は農業社会が主流であり、人々の生活は農耕や畜産によって成り立っていました。また、昔は自然環境を重視し、季節や天候に合わせた生活を送っていました。

長野県と新潟県にまたがる秋山郷は、平家落人の郷として知られる日本有数の豪雪地帯ため、冬季には道が遮断されることもあり、秋山郷の住まいでは、独特の生活習慣が育まれてきました。冬季には積雪が四メートル近くにのぼり、根雪は一月下旬から五月上旬にまでわたることもあります。明治以前は、米はとれず、ヒエ、アワ、豆類などの焼畑耕作と、トチの実、クリ、山菜が常食でありました。昔の衣食住生活がいまも残されており、「民俗の宝庫」といわれています。焼畑耕作と狩猟、漁労、木工品製造を主体とする山村の生活は貧しかったのですが、1920年以来の発電所工事、第2次大戦後の森林資源の開発によって、地域の経済も大きく変わりました。

対照的に、沖縄県は亜熱帯海洋性気候で高温多湿で年間の気温差は小さく、冬期でも16℃前後の暖かさで、10℃を下回る日はほとんどありません。度重なる台風の襲来などにより、既存の木造住宅から補強コンクリートブロック造や、鉄筋コンクリート造住宅へ移行してきました。現在では県内住宅の約8割を鉄筋コンクリート造住宅が占めています。沖縄では本土との気候の違いもあり、熱帯や温帯地域でとれる野菜などが多く栽培されています。野菜はゴーヤー、冬瓜、オクラ、らっきょうなどが特産品となっており、果物はシークヮーサー、パイナップル、マンゴー、バナナ、ドラゴンフルーツなど熱帯地域などでしか作られない果物の生産も全国一位を誇っています。沖縄料理は琉球王朝時代からの食文化として残ってきているもので、琉球料理といわれることもあります。

今回、国立民族学博物館で実際の生活で使われていた住居の十分の一スケールモデルや畑作と漁業の文化や歴史を展示において直接見ることで、日本人の生活文化ついて理解を深めることができました。年代や地域によって、家の造りの違いや食事、生活様式が違うことに驚きました。日本の生活様式を調べる中で、今後日本の生活様式と海外の文化や歴史との違いや共通点、つながりについても調べたいと思いました。

『万博の自然と異国の文化』

国際観光学部2年 西口 祐司

私たち塩路ゼミ2回生は、2024年11月10日に吹田市にある万博記念公園に行きました。休日に行ったこともあり家族連れの人たちが多く、公園内は賑わっているように感じました。

私たち塩路ゼミ2回生は、2024年11月10日に吹田市にある万博記念公園に行きました。休日に行ったこともあり家族連れの人たちが多く、公園内は賑わっているように感じました。 まず、公園に入って最初に目に映ったのは、万博記念公園のシンボルでもある太陽の塔でした。私は太陽の塔を見るのは今回のフィールドワークが初めてで、塔の大きさと特徴的な顔に驚きました。塔の前で記念撮影をして広場に行き、各々で持ってきたもので昼食をとりました。各人が、そばやおにぎりなど色々なものを食べていました。私は、お祭り広場の近くで売っていたカレーパンを買って食べました。

昼食後は、「ソラード」(森の空中観察路)に行きました。「ソラード」とは、森を平面だけでなく、上から眺め、散策することができるものです。そこから見ると森の大きさなどが平面で見るより、より立体的で、これが自然でできていることに驚き、感心しました。その後、展望台に登り、森全体を見渡したときに、この森の大きさを再実感できました。

次に、私たちは国立民族学博物館に行きました。はじめに、音声ガイドが渡されてそれを聞いたり、塩路先生の説明を聴いたりしながら進んで行きました。博物館にはアメリカやヨーロッパ、オセアニアや東南アジアなどさまざまなエリアがあり、それぞれの国の文化にふれることができました。

その中でも、私が特に記憶に残っているのは、私の担当である南アジアのエリアです。南アジアは、ネパールやインドの影響で、カレーのイメージが強かったのですが、ヒンドゥー教の神様の像がいくつかあり、興味を持ちました。その中でも、「ドゥルガー女神」という像が最も記憶に残っています。「ドゥルガー女神」は、ヒンドゥー教の大女神で、戦いと殺戮、破壊を好む美しき女神です。シヴァ神の妻であるパールバティが怒って変身した姿で、ライオンに乗って悪魔たちを倒した戦いの女神として知られているそうです。

他にも、インドの女性用ファッションに関する文化も多く学べました。例えば、インド内でも、地域によって着ているものが違い、作り方や生地が違ったりしていました。ハリヤーナ州グルガーオンという地域では、コントラストの強い格子柄とザリとよばれる金属系の糸によるプラウス生地の組み合わせが特徴です。デリー地域では、薄く張りのあるシルクオーガンザ生地とボーダーの刺編が特徴でした。

今回、初めて万博記念公園に行きましたが、自然が多く、遊べるところも多くあり、飽きないところだと感じました。そして、フィールドワークがなければ、知り得なかったであ他国の文化や伝統を学ぶことができました。

『西アジアと音楽の偉大さ』

国際観光学部2年 辻 悠人

私は11月10日にゼミのフィールドワークで吹田市の万博記念公園の国立民族学博物館を訪れました。博物館では世界中の地域の歴史や文化について学ぶことができて、多くの資料や建造物、工芸品を見ることができました。自分の想像していた博物館とは違って、印象的なものが多くてどれも目をひきました。資料ビデオや音声も多くあって詳しく当時の環境などを味わうことができました。静かな博物館ではなく、体験や触れることが出来るものもあって楽しめる博物館でした。多くの地域の歴史が展示されていて地域によって生き方や文化が違っていて、見れば見るほど深く知れて興味がわきおもしろかったです。私は西アジアを中心に展示を見て周りました。

私は11月10日にゼミのフィールドワークで吹田市の万博記念公園の国立民族学博物館を訪れました。博物館では世界中の地域の歴史や文化について学ぶことができて、多くの資料や建造物、工芸品を見ることができました。自分の想像していた博物館とは違って、印象的なものが多くてどれも目をひきました。資料ビデオや音声も多くあって詳しく当時の環境などを味わうことができました。静かな博物館ではなく、体験や触れることが出来るものもあって楽しめる博物館でした。多くの地域の歴史が展示されていて地域によって生き方や文化が違っていて、見れば見るほど深く知れて興味がわきおもしろかったです。私は西アジアを中心に展示を見て周りました。 最初、私は西アジアがどこの地域かわからず、どのような国があるのかも知りませんでした。西アジアは、アフガニスタンから西アフリカへと至る中東ともよばれる地域を指していました。アジアの一角なので、日本からもとても遠い場所ではないので似たような文化があるのかと考えていました。しかし、実際は印象と全く違い、イスラム教などを中心とした多様な宗教と民族がこの地域の大きな特徴でした。乾燥地帯が大部分を占めていて砂漠でのくらしが主な生活でラクダの利用が重要な役割となっていました。ラクダは、今は観光客を乗せて運んだり、レースに参加させたりしています。遊牧生活で移動を前提とし、ヒツジやヤギの毛で織られた布を素材とするテントが利用されています。現在では、定住化が進みテントで移動する遊牧民は減少しています。中東で誕生したユダヤ教、キリスト教、イスラム教は一神教として伝統を共有しており、土地に根ざした民衆の宗教生活の中では、この三つの宗教が共存してきました。同じ起源のものもあり、祭りの場とすることもあるそうです。それぞれの聖地や信仰がその宗教のかたちを守っていてその宗教が生活を支えていたのかなと思いました。

西アジアの展示だけでなく、音楽の歴史にも興味があり、世界の音楽についても学びました。私たちは、音や音楽によって意思や感情を伝えたり、思い出に残ったりなど、多くの場面で支えられた人も多いと思います。世界共通の音楽のすばらしさは無限の可能性があると自分は考えました。特に、ギターに興味があり、現代にいたるまでのギターがたくさん展示されていて、形が複雑なものもあれば、今と原型があまり変わらないものなど、歴史が深くて、より音楽への興味が増しました。

歴史や文化、音楽その他にも自分の知らないものや知りたいものもあり、この博物館の中で感じることが多くありました。これらの知識や今回のフィールドワークで新たに感じた興味など、これからの自分自身の経験に活かせるよう学ぶことがとても重要だと考えました。