産官学連携先:一般社団法人まつばら阪南大学スポーツクラブ

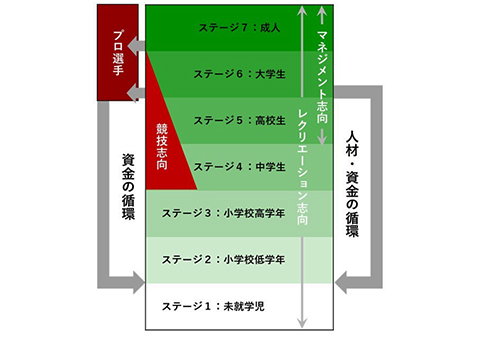

近年、英国やカナダ、オーストラリア、米国では競技スポーツと生涯スポーツを融合させた若い競技者育成モデルの開発と普及啓発に力を入れてきました。このモデルの中では、競技者の身体的および精神的(知的)な成長を促すために年齢や発育発達段階に合わせていくつかのステージが用意されています。最終的にはこれらのステージを通して,より高いレベルの競技会を目指す競技者も,そうでない競技者も生涯にわたってスポーツを楽しむ活力に満ちたライフスタイルを形成することが共通のゴールとして設定されています。しかしながら、わが国ではこのような考え方の重要性について十分な議論がなされていません。

そこで本キャリアゼミでは、諸外国で開発された競技スポーツと生涯スポーツを融合させたモデルを基に、松原市民や阪南大生を対象として年齢や発育発達段階に合わせた多様な「するスポーツ」への参与機会を創出する「持続可能な循環型スポーツクラブ」を運営することを目的とします。特に、幼児の「生涯を通じて運動・スポーツを楽しむための身体的・心理的な素養」すなわちフィジカルリテラシーの向上を重要課題とします。

近年、英国やカナダ、オーストラリア、米国では競技スポーツと生涯スポーツを融合させた若い競技者育成モデルの開発と普及啓発に力を入れてきました。このモデルの中では、競技者の身体的および精神的(知的)な成長を促すために年齢や発育発達段階に合わせていくつかのステージが用意されています。最終的にはこれらのステージを通して,より高いレベルの競技会を目指す競技者も,そうでない競技者も生涯にわたってスポーツを楽しむ活力に満ちたライフスタイルを形成することが共通のゴールとして設定されています。しかしながら、わが国ではこのような考え方の重要性について十分な議論がなされていません。

そこで本キャリアゼミでは、諸外国で開発された競技スポーツと生涯スポーツを融合させたモデルを基に、松原市民や阪南大生を対象として年齢や発育発達段階に合わせた多様な「するスポーツ」への参与機会を創出する「持続可能な循環型スポーツクラブ」を運営することを目的とします。特に、幼児の「生涯を通じて運動・スポーツを楽しむための身体的・心理的な素養」すなわちフィジカルリテラシーの向上を重要課題とします。

学生活動状況報告

■流通学部4年 仁尾谷 昂正

私たち早乙女ゼミでは「松原市における持続可能な循環型のスポーツクラブの運営」をテーマにして活動を行ってきました。その中で特に手ごたえを感じたのが、2024年11月に開催された大学祭でスポーツ用品を貸し出すブースを出展した活動です。そこには、未就学児の子どもから大学生まで約200名が参加者してくれました。

活動中は、学生が遊んでいるボールが子供にあたりそうになるなど安全面に問題がありましたが、これを解決するために、運営スタッフとミーティングを重ね、「学生エリア」と「親子エリア」に分けてブースを運営しました。その結果、多くの方に安全に楽しくスポーツを行える場所を提供することができました。

こういったイベントの運営を通じて、「課題発見力」と「課題解決能力」の2つの力が向上したと考えます。また、この2つに共通する力が「コミュニケーション力」であることに気付きました。今後も継続的にイベントの企画、運営に関わっていく中で、仲間とコミュニケーションをとることと、常に学ぶ姿勢を忘れずに、さらなる成長を実感できるようにしていきたいです。

ゼミ集合写真

参加学生一覧

仁尾谷 昂正、

浅井 魁斗、

大庭 圭悟、

小林 弘英、

佐々木 唯斗、

塩崎 虎太郎、

高田 航輔、

豊原 康生、

橋本 優星、

初田 七海、

原口 真道、

山口 雄大

連携先コメント

松原市市民協働課 人権交流室 人権交流センター

望月 未生 様

2024年度も、当センターの事業(わくわくクラブ・はーとビュークラブ・ファミリー講座)を阪南大学スポーツマネジメント部の早乙女教授と相談しながら進めてきました。当事業は、普段あまり触れることのないスポーツや文化体験を通して、児童やその家族にさまざまなことに興味を持ち、取り組んでもらうこと、また交流をはかることを目的としています。

土曜日に実施している「わくわくクラブ」では、バスケットボール教室を行いました。基礎練習、ゲームと子どもたちが楽しみながら、上達できるメニューを考えていただき、実施しました。市内のいろいろな小学校から参加するのですが、練習やゲームの中で、声をかけあう姿がたくさん見られました。バスケットボールを通じて、交流をはかれたと感じます。

参加した児童が、当センターのバスケットコートを利用し、自主練に励むようになっています。また、大学生の皆様も、バスケットボール教室に参加していただけました。学生さんが参加することで、子どもたちにとってはよい刺激となりました。

日曜・祝日のはーとビュークラブでは、「水遊びタイム」や「親子モルックフェスティバル」、「のびのび遊びフェスティバル」などを、学生が中心となり、企画し進行していただきました。水遊びは、100名を超える申し込みがあり、参加した子どもたちは、全力で楽しんでいました。「親子モルックフェスティバル」や「のびのびあそびフェスティバル」も、家族や学生さんと交流するいい機会となりました。

また、4回連続のダンス教室も年2回実施しました。参加した子どものなかには、ダンスは習えないけど、このダンス教室は参加してもいいから、すごく楽しみに思っている子どももいました。

ファミリー講座では「親子自転車教室」「親子eスポーツ大会」を実施しました。「eスポーツ」は、今年度初めて実施しました。参加した子どもたちからは、とても楽しかった、プロゲーマーになりたいなどという声が上がっていました。

来年度も、大学の先生と、学生さんや参加する児童やその家族が有意義な時間を過ごせるように連携を続けていきたいと思います。反響がよかった企画は継続し、進めていければと思っています。参加する児童や家族のみなさんにとって魅力的で、楽しめる企画を、学生さんのアイデアや力をかりて、作り上げていけるのではないかと考えています。松原の子どもたちが輝けるように、一緒に進めていきたいです。

土曜日に実施している「わくわくクラブ」では、バスケットボール教室を行いました。基礎練習、ゲームと子どもたちが楽しみながら、上達できるメニューを考えていただき、実施しました。市内のいろいろな小学校から参加するのですが、練習やゲームの中で、声をかけあう姿がたくさん見られました。バスケットボールを通じて、交流をはかれたと感じます。

参加した児童が、当センターのバスケットコートを利用し、自主練に励むようになっています。また、大学生の皆様も、バスケットボール教室に参加していただけました。学生さんが参加することで、子どもたちにとってはよい刺激となりました。

日曜・祝日のはーとビュークラブでは、「水遊びタイム」や「親子モルックフェスティバル」、「のびのび遊びフェスティバル」などを、学生が中心となり、企画し進行していただきました。水遊びは、100名を超える申し込みがあり、参加した子どもたちは、全力で楽しんでいました。「親子モルックフェスティバル」や「のびのびあそびフェスティバル」も、家族や学生さんと交流するいい機会となりました。

また、4回連続のダンス教室も年2回実施しました。参加した子どものなかには、ダンスは習えないけど、このダンス教室は参加してもいいから、すごく楽しみに思っている子どももいました。

ファミリー講座では「親子自転車教室」「親子eスポーツ大会」を実施しました。「eスポーツ」は、今年度初めて実施しました。参加した子どもたちからは、とても楽しかった、プロゲーマーになりたいなどという声が上がっていました。

来年度も、大学の先生と、学生さんや参加する児童やその家族が有意義な時間を過ごせるように連携を続けていきたいと思います。反響がよかった企画は継続し、進めていければと思っています。参加する児童や家族のみなさんにとって魅力的で、楽しめる企画を、学生さんのアイデアや力をかりて、作り上げていけるのではないかと考えています。松原の子どもたちが輝けるように、一緒に進めていきたいです。

教員コメント

経営学部 経営学科

早乙女 誉 教授

今年度も、持続可能な循環型スポーツクラブが主体となって、昨年度や一昨年度と同様に数多くのイベントを開催しました。その中でも特に印象に残っているのが、2024年7月と8月に行った小学生を対象としたサッカー大会の運営の手伝いです。そこで、この年代におけるコーチングの最重要課題を目の当たりにしました。

紙幅の関係で詳細は割愛しますが、この問題を学生や他の教員とも共有して改善策を検討した結果、フェアプレイに関する3か条を策定し、それに基づいて大会を運営することにしました。2025年3月に本学で開催したミニバスケットボールの大会では、事前にこの3カ条を選手と指導者、保護者と共有したうえで大会に臨んでもらったことで、参加者や運営スタッフから「いつもより子どもがイキイキとプレーしていた」や「普段より指導者がおとなしかった」といった前向きなコメントが多く寄せられました。

このように年間を通して新しい企画や既存のイベントを開催しながら、学生と教員が一緒になって、そこで見つけた問題点を共有・改善してきました。その中で年々頼もしさが増してきているのは、先輩が後輩を育てるコーチング力の向上です。自分が先輩たちから受け継いだ思いやノウハウを思う存分発揮し、準備から片付け、次回に向けた振り返りなど様々な場面で後輩をリードしてくれました。これからも学生同士で刺激を与えながら皆で成長できるチーム作りに注力して、松原市や周辺地域と阪南大学のスポーツを盛り上げていきます。

紙幅の関係で詳細は割愛しますが、この問題を学生や他の教員とも共有して改善策を検討した結果、フェアプレイに関する3か条を策定し、それに基づいて大会を運営することにしました。2025年3月に本学で開催したミニバスケットボールの大会では、事前にこの3カ条を選手と指導者、保護者と共有したうえで大会に臨んでもらったことで、参加者や運営スタッフから「いつもより子どもがイキイキとプレーしていた」や「普段より指導者がおとなしかった」といった前向きなコメントが多く寄せられました。

このように年間を通して新しい企画や既存のイベントを開催しながら、学生と教員が一緒になって、そこで見つけた問題点を共有・改善してきました。その中で年々頼もしさが増してきているのは、先輩が後輩を育てるコーチング力の向上です。自分が先輩たちから受け継いだ思いやノウハウを思う存分発揮し、準備から片付け、次回に向けた振り返りなど様々な場面で後輩をリードしてくれました。これからも学生同士で刺激を与えながら皆で成長できるチーム作りに注力して、松原市や周辺地域と阪南大学のスポーツを盛り上げていきます。