ジャズバンド・リーダーとリーダーシップ

世間に「〇〇リーダーシップ」という話が溢れているように、リーダーシップ論は本当に「百家争鳴」です。リーダーの数だけ存在するかもしれません。その中で、我々の関心は、優れた業績を残した人たちのリーダーシップ・スタイルにあります。ジャズ100年史の中でも多くの優れたバンド・リーダーが登場しますが、ここでは、ビバップの主役チャリー・パーカー、ハードバップの立役者アート・ブレイキー、クールジャズ以降のジャズ系をリードしたマイルス・デイヴィスのリーダーシップにフォーカスを当ててみます。

ジャズ・ジャイアンツ3人のリーダーシップ・スタイル

まず、チャリー・パーカー(1920〜1955)のリーダーシップは、「カリスマ的リーダーシップ」ではないかと考えられます。カリスマ的リーダーとは、「普通の人間とは区別される特別な権威や資質の持ち主で、英雄的、あるいは神聖なる存在として認められるリーダー」を言います。ペリー(1996)によると、チャリー・パーカーはほとんど演奏したことのない楽器のことも完全に把握しており、一度聴けばすぐに曲を覚えられました。また、彼は自分の出来がよくても満足せず、何回も異なるソロを生み出し、他のメンバーたちが安全志向で演奏している時も彼ひとりで冒険することがよくありました。彼のソロは、何度も録り直されたのにどれひとつとして同じものはなく、ジャズの創造性の頂点を新たに極めたと評価されました。しかし、一方ではジャズの素晴らしい音楽性の一要素だったコラボレーションを消し去ってしまったという批判もあります。チャリー・パーカーがリーダーを務めるバンドでは、ミュージシャンたちがお互いに影響し合って、より高次元のインプロビゼーションを創造していくことは考えられなかったわけです。チャリー・パーカーは練習の時に傍観者としていて、公演のときになってから演奏するケースが多かったが、全盛期の彼の演奏は、全ての行動を正当化するくらい圧倒的な演奏だったという評価です。要するに、チャリー・パーカーはひたすら実力でメンバーを引っ張っていくリーダーの典型だったような気がします。

次に、ハードバップの立役者アート・ブレイキー(1919〜1990)のリーダーシップは、「サーバントリーダーシップ」に相応しいのではないかと考えられます。リーダーシップというと、リーダーが組織の先頭に立って引っ張っていくイメージが強いですが、サーバントリーダーシップは、フォロワーを支えて盛り上げていくイメージなので、リズム・セクションのドラマーとしてのアート・ブレイキーの役割にもぴったりです。ドラマーのアート・ブレイキーは、ピアニストのホレス・シルバーと一緒に「ジャズ・メッセンジャーズ」というバンドを結成し、ハードバップの時代を牽引した人物で、ファンキー・ジャズの旗手としても知られています。ホレス・シルバーとは1年足らずで別れましたが、ジャズ・メッセンジャーズはアート・ブレイキーのリーダーシップにより30年以上長生きしました。このアート・ブレイキー型サーバントリーダーシップの真髄は、若手ミュージシャンの起用と育成にありました。後ほど一流のミュージシャンになったリー・モーガン、ベニー・ゴルソン、フレディ・ハバード、カーティス・フラー、ルー・ドナルドソン、キース・ジャレット、ハンク・モブレー、ウィントン・マルサリスなどなど、数えきれないほどの多くのスターたちが、いわゆる「アート・ブレイキー・スクール」の卒業生です。アート・ブレイキーはどのようにしてそんなに多くの一流ミュージシャンを育てたのでしょうか。あるインタービューでアート・ブレイキーはそれについて「情報の力」だと答えたことがあります。

「シカゴに期待できそうな若いのがいるよ」などの情報があると、シカゴに行ったときには時間が空けばその若手のプレイを聴きに行く。自分が行けない時には誰かを聴きにいかせる。いいと思えば記憶にとどめておく。大切なことは何事も情報だよ。一回や2回聴いたところで判明できるわけがない。(木全信、2014)

一方、ギャリー・ギドンスら(2009)によると、アート・ブレイキーは「Press-roll」というドラミング手法で有名ですが、「音の粒がわからなくなるくらいまで細かくスティックを転がしながらスネアドラムを叩く手法」のことです。これは、バンドの独奏者をしばらく空中に浮上させ、続くスウィングリズムと共に次のコーラスで元の位置に着地させる効果があったと言われています。まさに、メンバーを支えて、盛り上げていくサーバントリーダーのイメージにぴったりです。

次に、ハードバップの立役者アート・ブレイキー(1919〜1990)のリーダーシップは、「サーバントリーダーシップ」に相応しいのではないかと考えられます。リーダーシップというと、リーダーが組織の先頭に立って引っ張っていくイメージが強いですが、サーバントリーダーシップは、フォロワーを支えて盛り上げていくイメージなので、リズム・セクションのドラマーとしてのアート・ブレイキーの役割にもぴったりです。ドラマーのアート・ブレイキーは、ピアニストのホレス・シルバーと一緒に「ジャズ・メッセンジャーズ」というバンドを結成し、ハードバップの時代を牽引した人物で、ファンキー・ジャズの旗手としても知られています。ホレス・シルバーとは1年足らずで別れましたが、ジャズ・メッセンジャーズはアート・ブレイキーのリーダーシップにより30年以上長生きしました。このアート・ブレイキー型サーバントリーダーシップの真髄は、若手ミュージシャンの起用と育成にありました。後ほど一流のミュージシャンになったリー・モーガン、ベニー・ゴルソン、フレディ・ハバード、カーティス・フラー、ルー・ドナルドソン、キース・ジャレット、ハンク・モブレー、ウィントン・マルサリスなどなど、数えきれないほどの多くのスターたちが、いわゆる「アート・ブレイキー・スクール」の卒業生です。アート・ブレイキーはどのようにしてそんなに多くの一流ミュージシャンを育てたのでしょうか。あるインタービューでアート・ブレイキーはそれについて「情報の力」だと答えたことがあります。

「シカゴに期待できそうな若いのがいるよ」などの情報があると、シカゴに行ったときには時間が空けばその若手のプレイを聴きに行く。自分が行けない時には誰かを聴きにいかせる。いいと思えば記憶にとどめておく。大切なことは何事も情報だよ。一回や2回聴いたところで判明できるわけがない。(木全信、2014)

一方、ギャリー・ギドンスら(2009)によると、アート・ブレイキーは「Press-roll」というドラミング手法で有名ですが、「音の粒がわからなくなるくらいまで細かくスティックを転がしながらスネアドラムを叩く手法」のことです。これは、バンドの独奏者をしばらく空中に浮上させ、続くスウィングリズムと共に次のコーラスで元の位置に着地させる効果があったと言われています。まさに、メンバーを支えて、盛り上げていくサーバントリーダーのイメージにぴったりです。

最後に、ビバップのチャリー・パーカーバンドに抜擢され、クール、ハードバップ、ヒュージョン・ジャズといった時代を牽引したマイルス・デイヴィス(1926〜1991)のリーダーシップは、「変革的リーダーシップ」に喩えられると考えられます。変革型リーダーシップについての議論も様々ですが、ここでは、「既存の価値観、思考方式、部下の態度などを変えさせることこそが、リーダーシップの重要な機能であり、創造的で知的な刺激を与える存在であること、組織の目標達成に向かって主体的に取り組ませることなどが強調されるリーダーシップ」という金井ら(2004)の議論をベースに考えてみます。後に「帝王」ともいわれたマイルス・デイヴィスは、チャリー・パーカーとの共演で成長していきましたが、彼の気質上、ビバップとの相性はあまりよくなかったようです。「Birth of the Cool」というアルバムのおかげで彼はクールの立役者としても知られていますが、ハードバップの時代を開いた人物でもあります。また、ジャズに初めてエレキ(電化サウンド)を導入したことや、「コード」の変形によるインプロビゼーションではなく、「モード」手法を創案したことなど、彼は常にジャズ音楽の最前線に立って、変身し続けました。一方、マイルス・デイヴィスはバンドのメンバーたちに最大限の自由を与えたことでも有名です。彼にとっては他のメンバーの力量を引き出すことが自分の音楽を表現する方法であったようです。個人の自由が比較的に少なめに許される大規模編成の時にもメンバーの個性を活かすことに主力しました。彼は常に自分の弱点を補完してくれる相手と作業することを好んでいました。特に、彼はソニー・ロリンズ、ジョン・コルトレーンなどの豪快なサウンドのサックス奏者を選好しましたが、それは、自分の柔らかいトランペットの音色を補完することが目的だったのではないかと考えられます。

リーダーシップ理論の展開

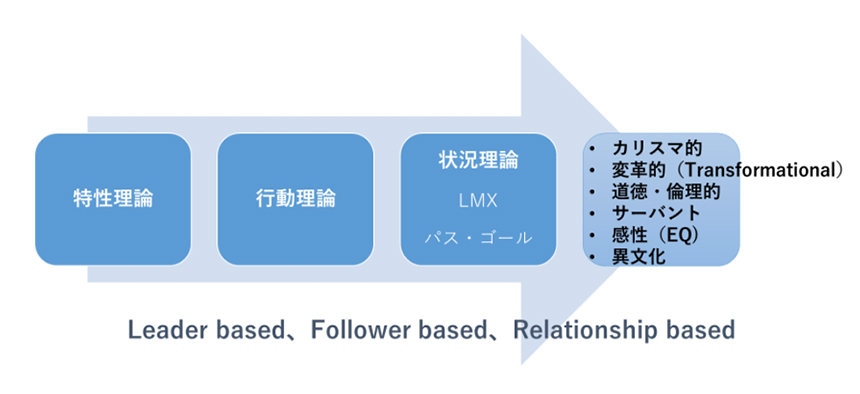

人それぞれで、多岐にわたるリーダーシップ論は、おおむね3つのステージを辿って発展してきました。まず、はじめに登場したのは「特性理論」で、リーダーには、非リーダーと区別できる特性(資質)があり、そういった資質を持っている者をリーダーにすべきであるという議論です。次は「行動理論」で、優れたリーダーには共通の行動パターンがあり、その通りに行動すれば誰でもリーダーシップの発揮が可能であるという議論です。もし、特性理論が有効であればリーダーシップは生まれつきで決まってしまいますので、企業はそういう特性の持つ人物探しに努力しなければならないですが、行動理論が有効であれば、企業のなかでリーダーシップを教えることができるということになります。従って、行動理論は企業内リーダーシップ教育(リーダー育成)の理論的根拠を提供してくれる大事な話になります。

<図>リーダーシップ理論の発展

最後は「状況理論」で、リーダーシップの有効性は状況によって変わるという議論です。リーダーとフォロワーの置かれている状況によって望ましいリーダーシップが違うという議論は、後にLMX(リーダー・メンバー交換)理論やパス・ゴール理論のベースにもなっていますが、問題は、実際に状況を特定することが至難の業であるということです。

信頼のリーダーシップ

状況理論の登場により、リーダーとフォロワーの関係にフォーカスが当てられて以来、企業では「信頼」という概念がリーダーシップと結びつく主要な要因として考えられるようになりました。誰かの後についていくには、まず、その人が信頼に値する相手であることが前提であると思われたからです。現在、組織診断のツールとして世界的に活用されているGPTW(Great Place To Work)インデックスの中でも、リーダーシップと関係のある「トラスト」イシューが大きな部分を占めています。

そもそも我々はいったいどういう理由で他人を信頼したり不信したりするのでしょうか。まず、第一に考えられるのは、本人帰属要因で、「能力や行動」の問題です。相手の持っている技術や知識などが優れていて、普段の期待を裏切らない行動をみせてくれる場合、我々は信頼できると思うはずです。第二は、社会的要因で、「関係性」の問題です。家族などのように持続的に関係を持っていく中で、お互いの意図、関心分野、価値観などを共有しながら生まれる信頼です。第三は、制度的要因で、法律や組織の「ルール」などによって、相手も守らざるを得ないだろうという期待から発生する信頼です。誰かについていくということはその人に支配されるという意味合いもあるとすれば、信頼の関連要素はマックス・ウェバーの言う「支配の正当化」問題に繋がります。「カリスマ的支配」は、人の能力や行動に基づく信頼をベースにしており、「伝統的支配」は、長年持続された関係に基づく信頼をベースにしています。また、「合理的支配」は、ルールや制度に基づいた信頼にその正当化の根拠があります。企業社会は複雑なので、実際にはこの3つの支配のパターンが混在していると考えられます。課長、部長など、組織の制度上、リーダー役を務める人は、合理的支配は認められているが、時間をかけて組織構成員たちと苦労を共にしながら何らかの形で能力を発揮したり、一貫した行動をみせたりしないと、真のリーダーとしては認められない可能性が高いはずです。

そもそも我々はいったいどういう理由で他人を信頼したり不信したりするのでしょうか。まず、第一に考えられるのは、本人帰属要因で、「能力や行動」の問題です。相手の持っている技術や知識などが優れていて、普段の期待を裏切らない行動をみせてくれる場合、我々は信頼できると思うはずです。第二は、社会的要因で、「関係性」の問題です。家族などのように持続的に関係を持っていく中で、お互いの意図、関心分野、価値観などを共有しながら生まれる信頼です。第三は、制度的要因で、法律や組織の「ルール」などによって、相手も守らざるを得ないだろうという期待から発生する信頼です。誰かについていくということはその人に支配されるという意味合いもあるとすれば、信頼の関連要素はマックス・ウェバーの言う「支配の正当化」問題に繋がります。「カリスマ的支配」は、人の能力や行動に基づく信頼をベースにしており、「伝統的支配」は、長年持続された関係に基づく信頼をベースにしています。また、「合理的支配」は、ルールや制度に基づいた信頼にその正当化の根拠があります。企業社会は複雑なので、実際にはこの3つの支配のパターンが混在していると考えられます。課長、部長など、組織の制度上、リーダー役を務める人は、合理的支配は認められているが、時間をかけて組織構成員たちと苦労を共にしながら何らかの形で能力を発揮したり、一貫した行動をみせたりしないと、真のリーダーとしては認められない可能性が高いはずです。

このような側面から先にふれたジャズ・ジャイアンツ3人のリーダーシップ関連エピソードを考え直すと、チャリー・パーカーは、本人の能力や行動によるカリスマをベースにリーダーシップを発揮しており、アート・ブレイキーは、関係性による伝統的なリーダーシップを、マイルス・デイヴィスは、能力・行動・関係性を兼備したリーダーシップの持ち主であるかのように考えられます。もちろん、これは、あくまでも筆者の知っている一面だけをみての話で、数多くの他の側面があるかもしれません。周りから真のリーダーであると称賛される人に対しても、多くの部下たちからはそうでないと考えられる可能性はいくらでもあります。しかし、なぜ、我々は、このような信頼に基づく支配の正当化を必要とするのでしょうか。信頼というのは、「知と無知の中間状態でのみ可能だ(Han、2012)」という哲学者の話がありますが、すでにお互いにすべてを知っている状況であれば、信頼は要らないはずです。つまり、我々は相手に対する情報不足が原因で、信頼という曖昧な概念を必要としているのではないでしょうか。