海外フィールドワークへの想いと準備の大切さ(レポーター:松村嘉久)

現地集合・現地解散する理由

参加者を募集する際の条件は,日本と調査地との往復は現地集合の現地解散で,その移動は各自で手段を選び,各自で費用を負担する,現地調査での滞在費と生活費は助成から支援する,という例年通りの内容でした。

国際観光学を教える立場からすれば,学生たちが海外へ出かけるきっかけをつくり,自力で現地へたどり着く過程で色々と学び,フィールドワークではチームワークを学ぶことを期待しています。現地集合・現地解散にこだわる理由もそこにあり,現地ではしっかりと調査するが,それが始まる前と終わった後はフリー,自分の力でどこでも好きなところへ行ってください,と奨励しています。旅そのものはあくまでも個々人が計画して,そのなかにゼミでのフィールドワークが組み込まれているのが理想です。

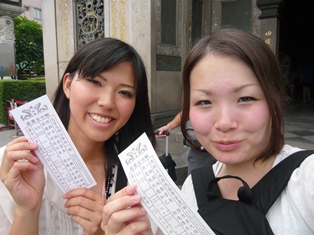

ゼミ幹部らと相談して調査地を台北に決めた理由は,往復移動費が5万円程度と安く,台北経由で東南アジアへ向かう航空便が多いことにありました(写真は今回のフィールドワークで数少ない全員集合の記念撮影@中正紀念堂)。

予算から参加者枠と現地滞在日数を割り出し募集

参加者募集の方法は,まず松村ゼミの3・4回生に声をかけて十数名を確保,残り数名分を1・2回生枠として,新今宮TICのスタッフ経験者を中心に声をかけました。フィールドワークの経験を,先輩から後輩へと引き継いでいくためにも,1年生から4年生までの全ての学年を揃えることを重視しています。今回は,1年生が1名,2年生が3名参加してくれました。

さて,現地調査の参加者は総勢17名となりました。そのうち,Jetstarなど格安航空便を利用して現地調査のみに参加した学生が9名,集合前や解散後も台湾旅行を続けた学生が5名,解散後に台北からタイのバンコクへ向かった学生が3名でした(写真は士林夜市の様子)。

出発直前に打ち合わせ会議を開催

現地調査では参加者17名を以下のようなA・B・C・Dの4班に分けることになりました。

A:ユエイレイ(3),☆坂田悠貴(3),清水翔平(3),新田麻紀(3)

B:張宝(3),☆前島佑香(4),橋本果奈(4),大宅和佳(2)

C:劉沖(3),和田昂之(3),☆高橋菜央(3),シュウチャシン(2),弘田愛美(1)

D:トウアコン(3),☆小林志帆(3),小路望(3),谷河里香(2)

☆印が各班のリーダーでカッコ内は学年,どの班にも中国語のわかる者が一人は入るよう,個々人の実力を見極めながらチーム分けしました。松村は適宜,どれかの班に加わる遊軍として動くことになりました。

どの夜市でどんな調査をするのか確認

1:寧夏観光夜市⇒A・B・C・D,特にB・D

2:龍山寺界隈の夜市(広州街夜市・西昌街夜市・華西街夜市・梧州街夜市)⇒A・B・C・D

3:双城美食街⇒A

4:饒河街観光夜市⇒C

5:臨江街観光夜市⇒有志

6:士林観光夜市⇒有志

7:南機場夜市⇒松村

現地調査の期間が短いので,1・2の調査は確実かつ緻密に行い,3・4の調査にも必ず入り,時間的余裕があれば,5・6・7もおさえる,という三段構えで臨むことにしました。台北市の政務情報公開は進んでいて,夜市や屋台と関連する資料もネット検索で入手できます。中国人留学生らと手分けしてそれらを収集して読み込み,ゼミ幹部らと情報共有してどの夜市を調査するか決めました。

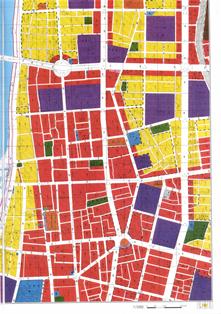

現地調査に先立ち,松村とユエイレイで公設市場や屋台街を管轄する台北市市場處とメールにて連絡をとり,聞き取り調査を申し入れました。その結果,9月7日(水)の午後,同市場處で意見交換会を行い,同市場處の紹介で寧夏夜市観光協会からもお話を伺えることになりました(左は寧夏夜市を含む地域の都市計画図)。

フィールドワークは事前の準備が大切

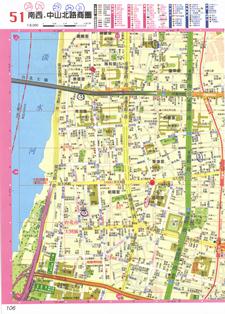

打合せを終える頃,参加学生たちのフィールドノートには,右のような地図と予定表が何枚も貼りつけられ,色々なメモが書き込まれています。現地ではガイドブックや地図などを持たなくても,フィールドノートさえ持っていれば迷わないようになります。歴代の松村ゼミ卒業生たちは,思い出がいっぱいつまった特注のフィールドノートを,宝物のように持ち続けてくれているはずです。

出発前のこの作業で,参加者たちは現地でのフィールドワークをイメージすることができ,「よし行くぞ!!」という気持ちになります。チームとして,どのような目的でどこへ行き,何を調査して何を明らかにするのか,それをチーム全員で事前に共有できれば,たいていフィールドワークは成功します。

国際観光学部の専門科目「観光地理学」や調査実習系の授業では,こうしたフィールドワークの方法を詳しく学びます。でも,フィールドワークは教室で学ぶだけでは全く意味がありません。フィールドワークを体得するには,経験豊かな先輩と実際にフィールドワークを行って,自分も経験を積み重ねるしか方法はありません。

さて,ここでは事前の準備が大切と強調しましたが,いくら事前に準備してイメージしても,現地で現場に行けば,必ずそれをうわまわる現実が待ち受け,頭のなかで出来上がったイメージはもろく打ち砕かれ,現地で緊急の対応に迫られます。それもまたフィールドワークの醍醐味なのです。

フィールドワーク初日の現地集合と夜市の下見(レポーター:小林志帆)

ひと足先に合流してチェックイン

さて,私たちは,日本での事前の打合せで,学生向けに4人部屋を5室確保,1人あたり1泊朝食付きでおおよそ2,600円,と知らされていました。このホテルを選んだのは,調査予定の寧夏夜市や双城美食街が徒歩圏内,MRT双連駅まで徒歩約5分という立地で,フロントで日本語が通じるので何かと便利,という理由からでした(左写真はその4人部屋,奥に見えるシングルベッドの下からエキストラベッドが出てくる)。

宿代を除いた1日の調査・生活費予算は,食事や移動費など全て込みで,1人あたり1,000円までに抑えることになっていました。「予算オーバーしたら,台北でみんなからなんぼか徴収するぞ!!」と松村先生から言われていました。2011年9月現在,1台湾ドルTWDは3円弱,予算内におさまるのかとても不安でした。でもその不安は,夜市の下見で解消しました。

1日1,000円の予算で充分!!

屋台をざっと見て回ったのですが,その物価を紹介するなら,魯肉飯や野菜炒めは20〜30TWD,臭豆腐や麺類は30〜50TWD,新鮮な果物の生ジュースは少し高く40〜80TWD。何人か揃って食べて飲むなら,1人あたり100〜200TWDもあれば,お腹いっぱいになることがわかりました。

ちなみに,MRTは初乗りが20TWD,タクシーの初乗りは70TWDで,市内の端から端までタクシーで移動しても300TWDくらい。その後,暑いなかをチームで動くことが多かったので,タクシーを多用することになりました。

松村先生は出発前,「公共交通機関を利用して,屋台で飯を食べている限り,1日1,000円あれば十分,おつりがくる!!」と言われていましたが,確かに,屋台街の物価を見て,その意味が実感できました。

再び下見がてら寧夏夜市で食事!!

松村ゼミの海外フィールドワークでの食事の鉄則は,1:現地人と同じ料理・ものを食べる,2:マクドナルドなどグローバルなチェーン店での飲食は厳禁,3:好き嫌いは許されるが食わず嫌いは許されない,です。つまり,見た目が悪かろうが,匂いがきつかろうが,地元の料理ならば,一度は口の中に入れて味わい,口に合わなければ嫌い,口に合えば好き,それでいいとのことでした。

旅の醍醐味は異文化の理解,決して異文化を受容する必要はありませんが,経験することから理解が始まります。台北市は学生らだけでも,夜にまち歩きできる治安の良いところ。初日は寧夏夜市で解散,22時過ぎに自由行動になりました。松村先生は何名かのゼミ生を誘って,士林夜市へ向かい,初日から夜市のはしごをされました。

初日(2011年9月6日)のフォトギャラリー

寧夏夜市にて

-

蒸したての点心からは湯気が…,アツアツのプリプリで美味い!!

-

エビや貝が入った具を麺生地で包み揚げる,美味かった!!

-

フレッシュなフルーツの屋台は女性に人気,亜熱帯の台湾はフルーツの宝庫

充実したフィールドワーク2日目(レポーター:小路望・高橋菜央)

まち歩きは驚きの連続

台湾ほか東南アジアでよく見られる「騎楼」という空間について,コンビニ前にある領収書を回収する透明のボックスについて,ビンロウと呼ばれる噛みタバコのようなものとその売り方について,などなど。実際のものを目の前にお話しされるので,とてもわかり易く,どれも驚き感心するものばかりでした。日本でも松村ゼミではまち歩きしながら学ぶのですが,異文化どっぷりの海外では,学ぶことがとても新鮮で多いと実感しました。

本格的な視察は,まず,寧夏路の入り口近くにある公設双連市場から始まりました。夜市の近くにはたいてい公設市場があり,新鮮な食材が売られています。市場のなかでは,生きたニワトリや烏骨鶏が入る駕籠の隣で,それらが丸ごと売られていて,日本と異なる市場の風景に皆はとても驚きました。

B・D班で寧夏路をフィールドワークする

初日の夜,寧夏夜市で食事をした学生らには,松村先生から,屋台の電気や水やガスをどこから引っ張っているのか見ておくよう,指示があったそうです。昨夜来た学生たちは,太陽のもとでその状況を確認して,とても感心していました。

さて,この寧夏路にはB・Dの二班が残って,路上にあるものすべてを記録に残し,朝の寧夏路の平面図と断面図を書けるようフィールドワークすることになりました。今回の台北調査で一番大事な仕事です。日本での打ち合わせでは,全部の班を動員して行うことになっていました。ところが,現場を見た松村先生が「二班あれば昼までには何とかなるやろう」とおっしゃり,B・D班は午後1時にホテルロビー再集合ということで,別行動することになりました(写真は現場で打ち合わせするB・D班)。

少し観光してからA班が双城美食街を調査

その後は,まち並み復興の景観整備が進む迪化街を北上して,台北大橋へ向かいました。台北大橋は郊外と台北市内を結ぶ交通の大動脈で,到着したのは11時前で通勤ラッシュを外れていましたが,バイクの交通量の多さには圧倒されました。

台北大橋のロータリーから延三観光夜市の入り口を観察し,タクシーに分乗して双城美食街へ向かいました。

オフィス街のなかに立地する双城美食街は,昼間はOLやサラリーマン向けのテイクアウトもできる屋台が並び,夕方17時頃から食べて飲める屋台と入れ替わります。昼と夜のニーズの違いに対応して,屋台も入れ替わるという興味深い屋台街です。

ちょうど昼飯時だったので,昼の状況を記録するため,ここにA班が居残ってフィールドワークを行うことになりました。C班と松村先生は,ひと足先にホテルへ戻り,近くのレストランで小龍包を食べました。

台北市市場處で意見交換会

台北市市場處はMRT中正紀念堂駅を降りてすぐの公設南門市場の3階にあります。私たちが南門市場に向かうと,台北市市場處の女性職員が出迎えてくださいました。3階にあがると「歓迎 日本阪南大学 国際観光学部参訪団」の立て看板があり,驚くと同時にとても嬉しく思いました。

意見交換会のために大きな会議室が用意されていて,全ての座席に資料とマイクが置いてあり,私たちはとても緊張しました。意見交換会で台北市の屋台街や市場の事情をご紹介いただいたのは,屋台管理部門の劉仲偉さんと主任秘書の陳庭輝さんでした。劉さんがパワーポイントにそって丁寧にご説明され,所々で陳さんが補足説明されました。有意義な意見交換が続き,ふと気づけば午後4時前になっていました。ここでは,兪エイレイ・劉沖・シュウチャシンの三名が,通訳として活躍しました。

夕方からは各班分かれてフィールドワーク

松村先生によれば,台湾では民主化が進み,行政も情報公開が日本以上に進んでいて,調査・研究活動にも今回の意見交換会のように,とても協力的だということでした。

さて,夕方から夜にかけての予定は各班でバラバラ,各自のフィールドワークが終われば,自由時間ということになりました。フィールドワークについては,各班のリーダーに松村先生から色々と指示がでました。

A班は双城美食街,B・D班は寧夏夜市,C班は少し郊外にある饒河街観光夜市へ向かい,それぞれ夜の街路空間の利用実態について,フィールドワークを行いました。どの班も20時前にはフィールドワークを終え,そのまま夜市を楽しんだり,台北101へ行ったりしました。朝から深夜近くまで,よく歩きよく学びよく食べた充実の二日目でした(写真はフィールドワークを終えたB・D班のメンバーたち)。

二日目(2011年9月7日)のフォトギャラリー

-

騎楼とは建物と道路の間の軒先のような,雨に濡れない空間,屋台の運営とも関わりが深い

-

台湾の領収書は脱税防止のため「宝くじ」になっていて,慈善団体が用意した透明のボックスに寄付する人が多い

-

嗜好品で噛むと唾液が真っ赤になるビンロウ,台北の若者にとってはもう過去の産物か

-

双連市場の鶏肉屋さん,元気な鳥を指さし「これ」と注文すると,買い物している間にさばいてくれる

-

一見すると何でもない朝の寧夏路,夕方までは三車線の一方通行で,路上駐車も多い

-

よく見てみると,屋台用の電気コンセントと水道が,あちらこちらの路肩に埋め込まれている

-

淡水河の碼頭が台北で最も早く市街地化したところ,向こう岸は台北大都市圏のベッドタウン三重市

-

双城美食街では昼と夜で屋台が入れ替わるため,昼の屋台には17時以降の営業場所が掲げてあった

-

意見交換会では議論が白熱,台北市がどのように屋台街を管理し育成してきたのか,その経験を学びました

-

参加者全員に夜市を紹介した図書が配られ,お土産までいただきました

-

市場處のオフィスで記念撮影,屋台だけでなく,公設市場・卸売市場・スーパーマーケットなどを管理育成する部署があった

-

南門市場の香腸(ソーセージ)屋さん,屋台でも人気の台湾香腸は本当に美味い!!

寧夏夜市のフォト集

-

屋台の経営者たちは寧夏路の近くに住み,夕方になると,屋台を押して集まり開店準備する

-

通勤帰りの大人たちの前に,下校途中の女子高生たちが屋台に来る…,やはり人気はスイーツ系

-

電気も水道も準備完了,料金は各屋台ごとにメーターがあり支払う

-

真ん中の小さな穴の下に,大きな排油槽が埋設されている

-

排水はそのまま下水管へ,道路舗装も滑りにくい素材が使われている

-

臭豆腐の屋台からは独特の匂いが…,発酵系の食品は,はまるとやみつきになる?!

-

フィールドワークはお店の営業の邪魔にならないよう,目立たないよう行うべし!!

三日目のフィールドワークは龍山寺界隈(レポート:松村嘉久)

猥雑な龍山寺界隈の何とも言えない魅力

龍山寺の近くには,南北方向に西昌街夜市・華西街夜市・梧州街夜市があり,東西方向に広州街夜市が広がります。夕方から深夜にかけて,広範囲で屋台街が広がります。

夜市以外にも,三水街市場などの公設市場や商店街があり,廟もあれば,売春地帯もあり,安宿やホームレスも多いところです。龍山寺界隈は何となく,東京の浅草から山谷,大阪の新世界から釜ヶ崎にかけての一帯と似ていて,私はその猥雑な雰囲気が大好きです。

さて,まず何はさておき,全員で龍山寺を参拝しました。台北市内のあちらこちらに寺や廟がありますが,龍山寺は別格,境内は厳かな生きた信仰の場となっています。写真をバチバチ撮れるような雰囲気ではないので,外で記念撮影しました。

地域分担してフィールドワーク

そこで,夜に屋台街となる街路を全てチェックして,昼と夜の景観の相違を比較できるような定点写真を撮影すること,昼の街路に残されている屋台街をサポートする痕跡を探すこと,公設市場と廟には必ず立ち寄り観察すること,などを指示して送り出しました。

C班のあとをついて,西昌街を歩いていると,総延長で優に1キロはありそうな,長い葬列に出くわしました。この葬列は賑やかに鐘や太鼓を鳴らしながら,龍山寺の周辺をゆっくり1時間くらいかけて進みました。どの班もフィールドワークの真っ最中にこの葬列と遭遇したそうです。

ど派手な「人に見せる葬列」は台湾の文化とも言えます。龍山寺界隈にホームレスが多いのも,この長い葬列と深い関係があります。知りたい人は,是非,私が担当する「世界地誌学b」を履修してください。

昼からは自由時間!!

夕方以降の予定は,寧夏夜市のフィールドワークを担当したB・D班のみ,夜19時にホテルロビーで再集合。それ以外は,台北101に近い臨江街夜市か,故宮博物院に近い士林夜市を見学することにしました。自由時間も夜市で遊ぶ,遊びことが学びであり,学ぶことが遊びである,この両者の融合が国際観光学の魅力のひとつです。

さて,自由となった私は,学生有志と龍山寺界隈に居残り,より詳しく散策して,14時過ぎに再び解散。学生たちと離れて,一人でタクシーにて南機場夜市へ向かいました。私がフィールドワークを担当したこの夜市一帯には,国民党の老兵たちが入居する「国宅」という公営住宅が並び,独特の人文景観が広がっていました(写真左奥の5階建ての建物が国宅)。

寧夏夜市観光協会での聞き取り調査

B・D班の補足調査は20時過ぎに終わり,小林志帆・張宝・トウアコン・小路望を聞き取り調査要員に残して解散。聞き取り調査組は,寧夏夜市観光協会の事務所へと20時半少し前に向かいました。

事務所では,すでに林定国さん(同協会総幹事)と潘威達さん(観光ホスピタリティの研究者)が出迎えてくれました。同協会をけん引する林さんの話はとても力強く,寧夏夜市の運営に対する自信と誇りに満ち溢れていました。同協会の許家和理事長ご夫妻も,超多忙な屋台運営の合間を縫って,駆けつけてくださりました。現場の意見をくみ上げ,周辺住民への配慮も忘れず,広くアイデアを募り,自らが動いて行政と粘り強く交渉を重ねる,寧夏夜市の発展を支える原動力を垣間見ました。

寧夏夜市自慢の歴史ある屋台料理も振る舞われ,ふと気が付けば,時計の針は23時を過ぎていました。今後ともお互いに交流を深める約束をしてお別れすると,さすがに疲れがどっと出ましたが,とても充実した心地よい疲れでした。この聞き取り調査では,張宝とトウアコンが通訳として大活躍してくれました。

3日目のフォトギャラリー

葬列の様子

-

葬列はまさにパレード,交通整理係もいて,信号を止めて交差点を抜ける

-

延々と続く葬列は,旗持ち・チャルメラ吹き・太鼓などがいて,見ていて飽きない

昼夜の空間利用の比較

-

昼前の広州街西端,右手前に小学校あり,店舗が閉まっていて人通りはほとんどない

-

夕方の広州街西端,路上駐車はなくなり,通行止めとなり,この辺りは非飲食系の屋台が集まる

-

昼前の梧州街なかほど,住宅街の路地や騎楼内に屋台がひっそりと置かれている

-

夕方の梧州街なかほど,このあたりは食べ物を売る屋台ばかり,セットバックされた空間にテーブル席が並ぶ

-

昼前の梧州街南側,この道をまっすぐ行って左の路地に入ると,怪しげなお店が並ぶ

-

夕方の梧州街南側,屋台街が賑わうのは陽が暮れてから…まだまだ早すぎる

龍山寺界隈の夕景

-

西昌街の路上は完全に昼とは様変わり,北側には飲食系,中ほどから南側は服飾系の屋台が多い

-

東西に走る広州街が西昌街・華西街・梧州街の屋台街をつなぎ,賑わいを拡散させる

南機場夜市の様子

-

夜市の両サイドに国宅が立ち並ぶ,規模は小さい夜市だが,美味しい水餃子屋が多いので有名

-

南機場夜市は屋台が社会政策の一環として機能してきた歴史を示す,国宅の建物は老朽化が進む

四日目のフィールドワークのテーマは自由!!(レポーター:松村嘉久)

朝の集合に遅刻者が…

予定よりもかなり遅くなり,朝食に飲茶か小龍包を食べに行こうと,みんなで外にでましたが,お目当てのレストランは全て11時開店で,みんながっかり。またまた予定が大きく狂って,中途半端な時間が余りました。

ふと考えると,今日まで参加者たちはよく頑張った…日本観光研究学会でポスター発表できるくらいの材料も集まった…。そこで急きょ予定を変更して,この日のフィールドワークは,参加者各自がテーマを決めて各自が行い,後期の授業が始まったら発表してもらうことにしました。

ただ,チームとしては台北最後の夜なので,20時に希望者のみホテルロビーに集合して,朝食のリベンジで,今度こそ飲茶を食べに行こう,とのみ決め,10時過ぎには解散・自由行動としました。私が薦めたところに行く者もいれば,市内で買い物やエステを楽しむ者もいて,各自が楽しみながら学んだようです。

翌5日目の最終日,ホテルの朝食会場にて,参加者たちに最後の解散を告げました。最後の指示は,自力で無事に日本までたどり着くよう,自宅に着いて落ち着いたら必ず松村まで連絡するよう,でした。

参加者の感想

弘田愛美(1回生:写真の一番左)

何とか無事に桃園空港にたどり着き,みんなでタクシーに乗りホテルに向かったのですが,運転の荒っぽさとタクシー代の安さに驚きました。ETCの通過速度が時速70キロ,高速道路は140キロもスピードを出していて,ちょっとしたアトラクションみたいでした。タクシー初乗りが70元(約210円)で,地下鉄初乗りが20元(約60円)と,どちらも日本と比べるととてもお得でした。

夜市の調査は,なかなか要領がわからない部分もありましたが,松村ゼミの先輩方がどのような活動をしてらっしゃるのかは,しっかりと理解できました。市場處での意見交換会では,許可なく営業を行っている屋台も多いと聞き,少し問題があるなと思いました。

今回の調査で出会った台湾人の多くが,中国語だけでなく英語や日本語も話しました。私もせめて英語だけでも,話せるようにならないといけない,と感じました。

台北調査に行く直前,1回生の参加者は私だけだし,何で「参加します」と言ってしまったのだろう,と正直少し後悔していました。しかし,今となっては,参加して本当に良かったと思っています。自分の視野も広がったと思うし,考え方やものの捉え方も変わったような気がします。何よりも,もっと色んな国に行ってみたいと思いました。これから,もっと積極的にいろんな活動に参加していきます。

和田昂之(3回生)

グルメに特化した屋内マーケットの士林夜市には,日本語が通じるお店も多く,気軽に屋台の食べ歩きを楽しむことができました。特に55TWDの大きくスパイシーな鳥の唐揚げには驚きました。

若い年代でも楽しめるのが饒河街観光夜市です。ここは,雑貨・服飾・ゲームセンターなどの店舗が立ち並ぶ商店街で,その路上に屋台がでるのですが,屋台の種類も飲食系だけでなくとても多様でした。夜は大勢の人出で賑わい,買い物袋を持ちながら,屋台グルメを手にする人が目立ちました。私たちがここを訪れた日,たまたま関西ローカルのテレビ局が,山田花子さんや島田珠代さんなど吉本の芸人さんたちと取材に来ていました。

私たち松村ゼミは,天下の台所「大阪」の国際観光を振興するため,日々活動を続けています。なかでも新今宮,西成といった大阪でも最もディープで,昔の雰囲気が残るまちがゼミ活動の拠点となっています。今や私もこの地域にどっぷりとはまっています。飲んで,つまんで,次の店へ。いわゆる「はしご」がとてもやり易いところです。そう,気軽に「飲んで食べる」というキーワード,これは今回の調査でいった台北夜市と全く同じです。そんな楽しい空間が数多く存在する台北は,とても魅力的なまちでした。

今回の松村ゼミの台北夜市調査は,大阪でも屋台街ができないのか,できたらいいなあ,という想いから企画されました。衛生面の問題,ゴミや騒音などの環境問題,電気・ガス・水道などの屋台向けのインフラ整備,私たちは今回の調査で,台北の貴重な経験を学びました。もし大阪でもこのような夜市・屋台街ができれば,間違いなく大阪の新しい観光名所になると確信しました。

清水翔平(3回生)

ホテルの部屋では,私・和田昂之・張宝の三人で過ごしました。三人ともお酒が好きで,屋台街で食べ歩きして,おつまみになりそうな料理をテイクアウトして,ホテルの部屋に持ち帰って三人で飲みました。この台北調査で松村ゼミ3回生の男性3名の結束力は,間違いなく高まりました。

私は士林夜市が一番気に入りました。食べ物だけでなく,ゲームや雑貨の屋台もあり,お土産にするおつまみもたくさんあります。4日間で3回も通い,楽しみました。

前島佑香・橋本果奈(4回生)

私たち二人は4回生ということもあり,今回の調査のなかで最も重視していた寧夏夜市の調査を松村先生から任されました。寧夏夜市は飲食系の屋台が中心,規模は決して大きくはありませんが,ハード面でもソフト面でも優れた屋台街で,台北市市場處はモデルケースとして育成しているところです。

私たちは今回の調査期間中,朝・昼・夜と時間帯を変えて,三日連続で寧夏夜市へ通いました。朝と昼の調査では,電源や水道などのライフライン,看板や標識など,街路空間にある全てのものの場所をフィールドノートに書き写しました。夜の調査では,ひとつひとつの屋台の写真を撮り,その場所・業種・形態を記録し,テーブル席の位置などもチェックしました。

さて,私たちは今回のフィールドワークで初めて台湾を訪問しましたが,とても魅力的なところで,現地滞在わずか4日間では,全く時間が足りませんでした。当然,台北の夜市についてはとても詳しくなり,夜市近くの城隍廟や公設市場も訪れました。でも,それ以外で夜市調査の合間に行けたのは,若者で賑わう西門町,台北101,「千と千尋の神隠し」のモデルとなった九分(ジュウフェン)くらい。

今回の調査で台北でも1日3,000円あれば,ちゃんとしたところに泊まり,美味しい物を食べて,旅を楽しめことがわかりました。松村先生によると,台南や高雄など地方都市へ行けば,もっと安く旅できるとのこと。中国語があまりうまくしゃべれなくても,何とかなることもわかりました。「調査期間だけ台湾に滞在するのは絶対にもったいないで,チケット代は変わらへんねんから…」,と松村先生がおっしゃっていた意味もよくわかりました。是非もう一度,今度はもっと長く,台湾を旅したいと思います。

谷河里香(2回生:写真右)

20分ほど歩くと寧夏観光夜市と書かれた看板が見えてきました。人が歩いて余裕を持ってすれ違えるほどのスペースをあけ,両側に屋台が並んでいました。軽食やドリンク,スイーツの屋台が多くあるなか,おもちゃや本,ゴキブリ退治グッズを売る屋台もあり,くじ引きやスマートボールといった夜店までありました。

最初に食べたのは,日本の料理で例えると,とんぺい焼きのようなもので,とても美味しかった。台湾名物の臭豆腐も食べました。名前の通り臭いがきつく,離れた場所でも臭ってきました。しかし,食べてみるとそう臭いは気にならず,食べられました。

屋台で使う電気や水道は,歩道脇に備え付けられていて,そこから供給されていました。日本では絶対に見かけない光景でした。寧夏夜市は夜だけの屋台街で,翌朝行ってみると,そこは普通の道路で路上駐車もあり,夜の賑わいとは全く違った風景でした。屋台には小さな車輪がついていて,夕方16時頃になるとバイクで引っ張ってきたり,歩いて押してきたりして,準備が始まります。17時からは通行止めとなり,18時頃から深夜まで地元の人や観光客で賑わいます。今回の調査で私は寧夏夜市を担当したので,その一日の変化を観察しました。

大宅和佳(2回生:写真の一番左)

私は3回生の張宝さんとペアになりましたが,本格的なフィールドワークは初めての経験で,どのくらいの大きさで書き込めばいいのかもわからず,とても戸惑いました。先輩から「自分で読んでわかるように書いてあればいい」とのアドバイスをいただき,少し気が楽になりましたが,とても汚いマイノートになりました。

地域分けして効率よく調査できたので,1時間少しで朝のフィールドワークは終わりました。B班は次に,寧夏夜市から歩いて30分くらいのところにある城隍廟に行きました。その途中で漢方薬のお店,カラスミや乾物を売るお店を多く見かけました。どちらも独特な匂いが漂っていたので,印象に残りました。城隍廟は無料で拝むことができ,先輩方とお線香を3本持って拝みました。その日のお昼は,角煮とピーナッツの甘いパウダーの入った台湾バーガーを食べました。

今回の調査では,その後,何回も寧夏夜市へ通い,フィールドワークしました。フィールドノートに記録するのも,ずいぶん慣れました。屋台料理だけでなく,有名店の小龍包など,美味しいものもたくさん食べました。わずか4日間でしたが,一緒に寝泊まりして,一緒に行動したので,2回生の参加者だけでなく,松村先生やゼミの先輩たちとも仲良くなりました。

新田麻紀(3回生:写真の真ん中)

まず,お昼の双城美食街の屋台の状況を細かく記録しました。エイレイが屋台で売っているものの種類を調べ,清水が屋台の写真を撮り,坂田と新田が屋台やテーブル,椅子などの配置を記録しました。屋台の写真を何十枚も撮り,ひとつひとつの屋台をフィールドノートに記録していたので,屋台の人たちやお客さんから不審なまなざしで見られました。トラブルにならないよう注意しながら,調査を続けました。調査が終わった後は,4人で冷麺や中華麺を食べました。清水も中華麺を食べたかったそうですが,頑張って中国語で注文したところ,なぜか野菜炒めが出てきたそうです…。

そして夜。再び双城美食街へ行き,夜の屋台の状況について調査しました。やはり夜の方が,お昼よりも,何倍も賑わっていて活気があるように感じました。調査方法はお昼と同じでしたが,夜の部は,屋台で売っているものの種類を坂田と新田が,屋台やテーブルや椅子の配置をエイレイが担当しました。慣れない台湾の漢字を書き写すのに苦戦しながらも,何とか全ての屋台の屋号を写し取りました。その頃,エイレイが屋台を経営しているご夫婦に,電気や水はどうしているのかなど,質問をしていました。その内容はエイレイが私たちに全て通訳してくれました。さすがエイレイ,頼りになります。このご夫婦と一緒に記念撮影して別れました。

夜の調査が終わった私たちは,地元の人が「ここは美味しいよ!!」と薦めてくれた水餃子を4人で食べました。10個で55元(約165円),これでお腹いっぱいになります。A班の4人はとてもチームワークが良く,楽しみながら調査できたので,よかったと思います。

坂田悠貴(3回生:写真の先頭)

昼間の双城美食街には,32の屋台が並んでいて,てんぷら・サンドイッチ・麺類など飲食系のものばかりでした。昼間の客層は会社員やOL,高校生でした。夜は40店舗に屋台が増え,フルーツ・臭豆腐・焼き鳥などがあり,昼間の経営者とは総入れ替えされていました。私たちが食べた水餃子はとても美味しく,屋台横にテーブルとイスが用意されているので,ゆっくりと食べられました。

エイレイが聞き取り調査してくれたことも,少し報告しておきます。朝の屋台は8時から17時まで,夜の屋台は17時から25時までで,全ての屋台が入れ替わるそうです。台北市市場處での調査で,昼夜で屋台が入れ替わるのは,台湾でもここだけだろうと聞きました。屋台で利用する電源は台北市政府が整備していて,ガスについてはプロパンガスを各屋台が用意して使っている。雨が降った場合は,大きな傘をさして営業を続けるが,客足はやはり減るらしい。屋台の車は全て統一されていて,ちゃんと規格がある。道路には屋台の店舗の位置を指定する区画が引かれていて,個々の屋台は自分のスペースに出店する。

私たちの質問に答えてくれたおばさんは,自分の仕事の手を止め,時間をつくって対応してくれました。双城美食街は他の夜市よりもかなり規模が小さいものの,周囲で働く人たちや生活する人たちが気軽に立ち寄る庶民的なところでした。

松村先生からの一言

現地調査では,台北市市場處の方々,寧夏夜市観光協会の方々,国立台湾大学全球化城市研究中心の黄麗玲先生に,とてもお世話になりました。皆さん,どうもありがとうございました。

参加した学生たちも,よく頑張ってくれました。特に,中国語のできる留学生たちが頑張ってくれたので,聞き取り調査も,班ごとの行動もスムーズに行えました。あとは,フィールドワークの成果をちゃんとまとめて,発表するだけです。阪南大学内のプレゼンテーション大会もありますが,発表の舞台としては,日本観光研究学会のポスター発表を狙いたいと思っています。

行って見て聞いて楽しんで終わり…だと,フィールドワークではなく,ただの観光です。ちゃんと成果をまとめ,公の場で発表しなければ,意味がありません。台北での経験を単なる思い出にするのではなく,ちゃんと世に問いましょう。それだけの価値のあるフィールドワークでした。

さて,日本観光研究学会は2011年12月3・4日に,阪南大学国際観光学部(南キャンパス)で開催されます。私は別件での学会発表を予定しているので,台北夜市のポスター発表はゼミ生たちに任せます。究極のホームゲームです。心配は要りません。

できるだけ記憶が鮮明なうちに,汚いノートを整理して,夜市の平面図や断面図を図化しておいてください。後期に入ったら,急いでフィールドワークの成果をまとめにかかりましょう。よろしく。