第10回 阪南大学4学部ゼミ研究会のご報告

経営情報学部 三好ゼミ

■ グループA:3年生 赤星翼、杉原秀真、松田拓己

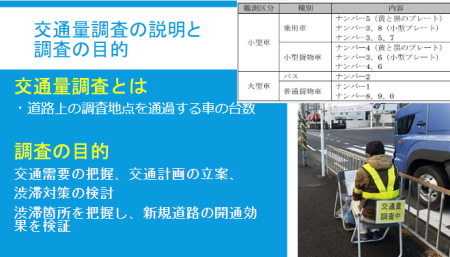

テーマ:AIの物体認識を利用した交通量調査の実装

AIによる物体認識精度が向上することにより、今まで以上に人が行う単純作業をコンピュータで置き換えることが可能になってきています。春季や秋季に交通需要の把握、交通計画の立案、渋滞対策の検討のために、人手による交通量調査が行われれています。これらの調査を精度と作業効率を向上させるためにAIを用いたサービスが提供され始めています。オープンソースとして提供されている物体認識モデルを用いてどの程度の認識が可能かを評価し、その結果を発表しました。人手による調査をAIシステムで置き換えるためには、自動車やトラックなどの物体認識にナンバープレート認識を組み合わせる必要があることを報告しました。

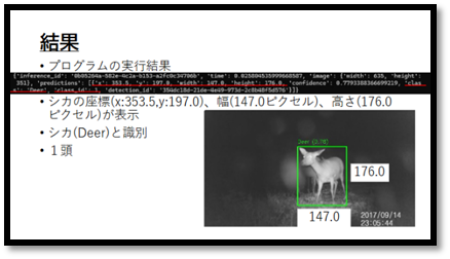

■ グループB:3年生 井上湧貴、寒者日陽、來山琴梨、HU WENKA

テーマ:AI物体認識を活用した鳥獣被害対策

野生動物による農作物や森林資源への食害や剥皮被害の低減が社会課題として認識されています。これらの対策として捕獲活動の強化や侵入防止策の設置などがとられている。ここでは、野生動物の生息環境の管理の一環として、AI物体認識システムを用いた対象動物の把握の可能性について取り組んだことを報告しました。人や動物、自動車などの汎用の物体認識もでるでは、鳥獣被害の対象であるイノシシやシカの認識率が、非常に低いことが初期の実験で明らかになりました。そこで、インターネット上に公開されている鳥獣に特化したモデルを用いることでどの程度、認識率が向上するかについて報告しました。

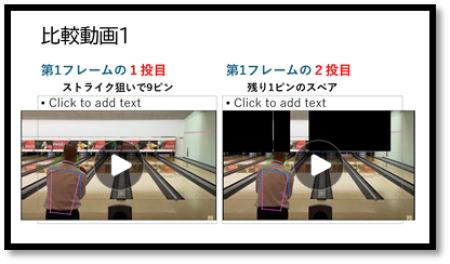

■ グループC:3年生 今西裕紀、澤井壮大、中川虎樹朗

テーマ:AI画像認識によるボーリングのフォーム分析

AI物体認識システムの一つの機能として、人の骨格位置を特定する機能が実装されている。

この機能を用いることで人の身体動作や運動動作を数量的に把握し視覚的にとらえることが可能になります。身体動作については、これまで本人や周囲の人も感覚的にしかとらえることができませんでしたが、数値的、視覚的にとらえることにより的確な修正や改善を望むことが可能になります。今回、AI物体認識の姿勢推定システムを用いて、ボーリング投球動作の姿勢計測を行いボーリングの投球動作と成績との関連性の分析に取り組みました。姿勢として右肩、右肘、手首の動作を1投目と2投目で比較し、投球動作の類似点や相違点を比較しましたが、遮蔽などによる計測データが不十分で、成績との関連性については十分な分析が行えませんでした。引き続き、分析対象の撮影方法や撮影の向きなどを考慮して適切な計測方法を検討します。

経済学部 櫻井ゼミ

■ グループA:2年生 高山奈々、古川諒太朗、戸村悠一朗、大林留惟、中岡柚稀

テーマ:奈良県吉野町—消滅可能性都市をのりこえて

吉野町では、消滅可能性都市として課題を抱えている。そうした中で、フィールドワークを通じて、「限られた季節に観光を特化させずどの季節も人が訪れるような観光資源を作る」、「限られた季節に特化するならば、他の限られた季節に特化した他の中山間地域と連携をする」ということを提言した。

■ グループB:2年生 山本彼方、吉竹斎、福地孝基、佐藤晴花、坂本真桜

テーマ:吉野町の桜の歴史

野生動物による農作物や森林資源への食害や剥皮被害の低減が社会課題として認識されています。これらの対策として捕獲活動の強化や侵入防止策の設置などがとられている。ここでは、 吉野町では、歴史と桜が深く関係している。古くは奈良時代に役行者が桜の木で仏像を作ったという言われから、桜を修験道の信仰の証として見做されてきた。また、豊臣秀吉が吉野で桜の花見を行ったことが、花見という行事が一般化するきっかけとなったとも言われている。今後は、吉野のまちの活性化にも新たな桜の活用で利用していくことが大事だと提言した

■ グループC:2年生 木下小太朗、河村勘太、橋本夏奈、野依美空、松元美優

テーマ:吉野町の観光—桜のみどころとその問題

吉野町には観光資源が多くあり、その中でも桜が全国的に有名である。その魅力はどこにあるのかを探ってみた。吉野の桜はほとんどがシロヤマザクラで、一般的なソメイヨシノとは異なる。一方で、桜の季節以外ではお店がほとんど開いていなかったり、宿泊施設の料金が繁忙期と閑散期と変わらなかったりと課題があることがわかった。

■ グループD:3年生 中村壮瑛、安田生輝、大村未来、堀玲菜、鈴木聖空

吉野町では、吉野葛(葛餅、葛切り)、柿の葉寿司、鮎、しいたけ、お団子(草餅)、日本酒などの特産品がある。その中でも特に著名なものが、柿の葉寿司である。江戸時代から奈良県吉野地方で食べられていた郷土料理で、山里の人々の保存食として誕生したものである。和歌山県熊野灘で引き揚げられた鯖を浜塩で締め吉野に売りに来たのが始まりとされている。

■ グループE:2年生 中谷結衣、宮崎桜瑠、下元一葉、秋吉慶、岩本杏

テーマ:吉野町の地場産業—その現状と再生

吉野町は、杉や桧が有名であり、そうした木や木に関連する地場産業が盛んである。その中でも、割箸の製造が伝統産業として続いている。吉野町の割箸は、吉野杉で作る酒樽の端材を惜しんで考案された商品で、現在では環境にやさしく安全で害がないとされている。また、強度があるため折れにくく、使い回しが出来て2年近く使える。

国際コミュニケーション学部 永田ゼミ

■ 新3年生に提案する 行きたくなるインターンシップ

発表者:西田恵美子・藤田一陽

佐藤夏芽・西田恵美子・藤田一陽・小野亜杜璃・上林留果・濱野直希・藤井一花・村松琉乃音・

越智大和・川本陽大・北田志奈・墨田鈴・山口果音

越智大和・川本陽大・北田志奈・墨田鈴・山口果音

インターンシップ。期間は5日間以上、その半分以上の就業体験を必須する。大学3年生が間近に控える2年生にとって、誰もが耳にしたことがある言葉。「行く必要があると考えますか」と聞かれれば、ほとんどの3年生が「行く必要がある」と答えるのではないでしょうか。しかし、「行きたいですか」と問われれば、「行きたいけれど……」。この「……」では、さまざまな3年生の思いがあるのではないでしょうか。実際、2年生の私たちにもインターンシップに対するいろいろな不安、心配事などがあります。

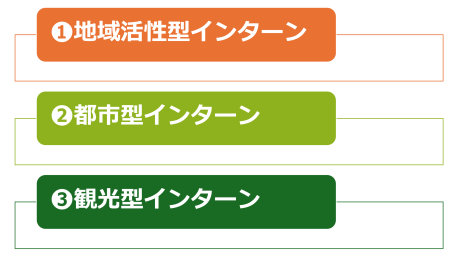

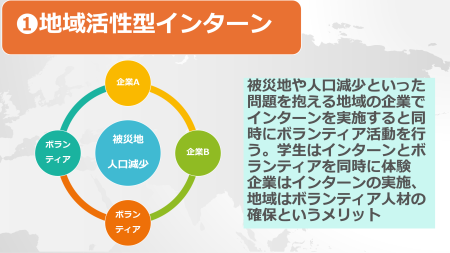

そこで、今回はまもなく訪れる新3年生(いまの自分たち)に向け、行きたくなるインターンシップとはどのようなインターンシップなのかを考えてみました。またインターシップ先は、だれもが知るような大企業ではなく、日本企業の99%以上を占める中小企業にしました。企業で働く約7割が中小企業で働いているにもかかわらず、学生の多くは大手企業のインターンシップに目を向けがちです。詳細は未定ですが、人手不足などを抱え、なかなかインターンシップを実施することができない中小企業に対して、学生が興味を持つインターンシップの創出を提案していくことを予定しています。

国際観光学部 福本ゼミ

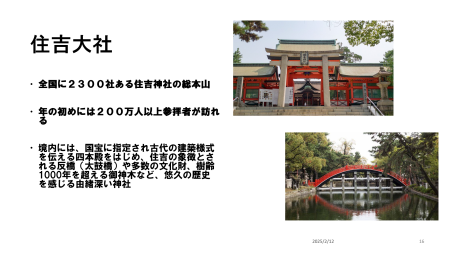

■ グループA:2年生 芝恭平、姫野琥、増地杏実、筈谷陽司、福島純怜、吉若烈望

テーマ:大阪の神社の魅力

関西には歴史に育まれた史跡が数多く残っていますが、主に京都や奈良の神社や寺院が有名です。しかし、私たちが居住する大阪府域内の神社数は733社(全国44位)、寺院数は3444寺(全国2位)もあります。今回の発表では、大阪の代名詞「天下の台所」を守り続けてきた御神体を祀る神社に着目し、数こそ少ないものの魅力的な史跡を紹介させていただきます。古くから交易がさかんな交通の要所、特に海難事故から身を守るために御神体を祀り、無事を祈念してきたことが推察されます。住吉大社は「航海安全の神」を紀元前より祀り、難波八坂神社・布忍神社は「交通の守護神」を平安・奈良時代より祀っています。大阪の神社は、全国から食材が集まる流通システムを今日まで守り続けてきたことを発表しました。

■ グループB:2年生 大谷菜々香、川端元、四宮康晴、難波泰雅、村田一翔

テーマ:天下の台所とは

大阪は『食』のイメージが強く「天下の台所」と呼ばれているが、なぜそのように呼ばれるようになったのか、私たちの疑問を発表テーマにさせていただきました。大阪を代表する食べ物「たこ焼き」・「お好み焼き」は、世界無形遺産に登録された「日本食」とはあまり関係がありません。「日本食」は手の込んだ美しい料理が多い一方、大阪の食は単純作業で作れる簡単な、あまり見た目にこだわらない、「粉もの」を材料に使う料理が多いのが特徴です。江戸時代の「食材」流通システムでは、二大都市(大阪・江戸)と各地の主要都市を結ぶルートが開かれ、堂島の米市場・天満の青物市場・雑喉場の魚市場の三大市場が大阪に形成され、全国より「食材」が集まりました。「天下の台所」という呼称は、大阪の地が持つ食文化の豊かさを象徴するものであることを発表しました。

国際観光学部 李ゼミ

李ゼミでは、「地域の魅力が発信できる体験型宿泊プランの提案による地域活性化」を活動テーマとして、以下の取り組みを行っています。

主な活動内容は、連携先である福井県あわら市観光協会や(株)関電アメニックスが運営するホテルエルシエント大阪梅田と協働し、ホテル・旅館がより良いサービスを提供するために取り組むべき課題の発見、そして課題解決に向けて有効な宿泊プランの企画・提案を行います。

今年度のあわら市観光協会と連携活動においては、4年次生が中心となって、あわら温泉の宿泊旅行者の増加に向けて、あわら温泉の代表的なお祭りである「湯かけ祭り」を活性化する方策を提案する活動を行いました。また、(株)関電アメニックスが運営するホテルエルシエント大阪梅田との連携活動では、同社のホテルサービスの特徴を学ぶとともに、宿泊客の利便性向上に向けてホテル周辺の観光魅力の発信のためのマップ作りに取り組みました。具体的には、ホテルエルシエント大阪梅田の施設の特徴やホテル周辺の街並み、観光資源等を調べ、ホテル周辺の観光魅力が伝わるようなマップ作りを目指しました。

今回の4学部発表会では、2年生を中心にマップ作りに向けて、宿泊ターゲット層やそのターゲット層に沿ったコンセプトを定めるために、宿泊旅行の旅行目的やホテル利用時に期待するもの等に関して、様々な研究機関が行ったリサーチ調査を収集・分析し、分析を踏まえて作成したマップを紹介しました。発表会に参加した4学部の学生及び教員との議論は、2025年2月10日にホテルエルシエント大阪での最終報告会を見据えて、より多面的に検討できる機会となりました。

主な活動内容は、連携先である福井県あわら市観光協会や(株)関電アメニックスが運営するホテルエルシエント大阪梅田と協働し、ホテル・旅館がより良いサービスを提供するために取り組むべき課題の発見、そして課題解決に向けて有効な宿泊プランの企画・提案を行います。

今年度のあわら市観光協会と連携活動においては、4年次生が中心となって、あわら温泉の宿泊旅行者の増加に向けて、あわら温泉の代表的なお祭りである「湯かけ祭り」を活性化する方策を提案する活動を行いました。また、(株)関電アメニックスが運営するホテルエルシエント大阪梅田との連携活動では、同社のホテルサービスの特徴を学ぶとともに、宿泊客の利便性向上に向けてホテル周辺の観光魅力の発信のためのマップ作りに取り組みました。具体的には、ホテルエルシエント大阪梅田の施設の特徴やホテル周辺の街並み、観光資源等を調べ、ホテル周辺の観光魅力が伝わるようなマップ作りを目指しました。

今回の4学部発表会では、2年生を中心にマップ作りに向けて、宿泊ターゲット層やそのターゲット層に沿ったコンセプトを定めるために、宿泊旅行の旅行目的やホテル利用時に期待するもの等に関して、様々な研究機関が行ったリサーチ調査を収集・分析し、分析を踏まえて作成したマップを紹介しました。発表会に参加した4学部の学生及び教員との議論は、2025年2月10日にホテルエルシエント大阪での最終報告会を見据えて、より多面的に検討できる機会となりました。