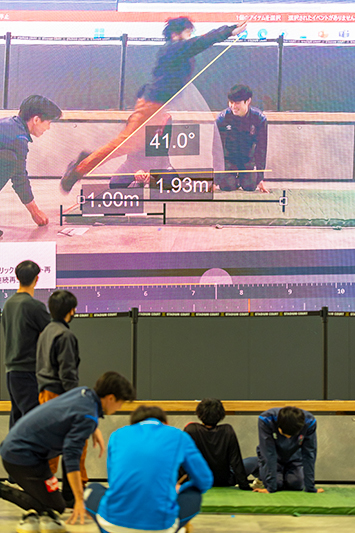

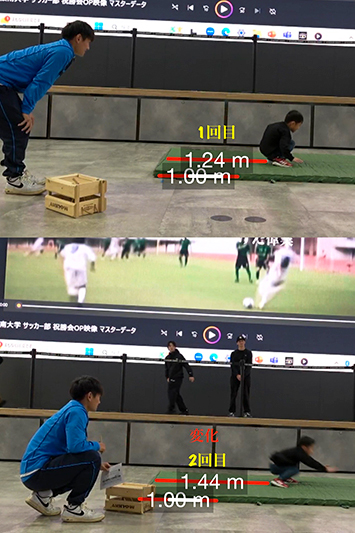

ららぽーと堺で行った立ち幅跳びのイベントでは小学生以下にターゲットを絞り、根性、映像振り返り、映像分析の3つの部門に別れてそれぞれ体験してどれがいちばん影響があるのかを調べました。私はターゲットが小学生以下であることから根性が1番伸びると思いました。色んな部門を体験した中で1番影響があったのは、映像分析の部門でした。初めに立ち幅跳びを飛んでもらい、その動画をとり、その動画から飛ぶ時の手の伸ばし具合や、踏み込む時の膝の角度など具体的な内容を分かりやすく子供達に伝え、もう一度飛んでもらうという内容でした。

子供達は吸収もはやく、分析した所をすぐ改善して飛んでくれ、結果もすごく伸びたのですごくやりがいを感じとても楽しかったです。

子供達は吸収もはやく、分析した所をすぐ改善して飛んでくれ、結果もすごく伸びたのですごくやりがいを感じとても楽しかったです。

流通学部4年 影山 塁飛

学生活動状況報告

■流通学部4年 鈴木 史哉

■流通学部4年 齋藤 遼太

立ち幅跳びを小さい子に指導をして感じたことは、まず同年代でもなく中学生でもない幼稚園の子だったり低学年の子達だったので、伝え方にいっそう神経を使ったので率直に難しかったと思います。中でも一緒に指導した鈴木史哉がすごいなと思いました。なぜなら、子供たちが理解するまで丁寧に伝えて、伝えるだけではなくそのあとの褒め方などはすごく学びになりました。結果的に子供達も笑顔で帰っていって親御さんもすごく笑っていたので良かったと思いました。これから先自分自身も学校訪問やスクール活動もあると思うので、今回のイベントでの学びを自分自身やれるよう頑張っていこうと思います。

今回のイベントで実際に立ち幅跳びという競技を子供と交流しながら行い、数字やデータを用いて説明し、お手本としてやってみせたりと、すごく貴重な経験をさせていただきました。

子供達の吸収するスピードも早く、指導前と指導後では明らかなデータの違いが出たのには驚きました。

これらのことから、具体的に伝えること。具現化して伝えることが大切だと思いました。

この経験を今後の人生にも活かしていきたいと思います

■流通学部4年 齋藤 遼太

立ち幅跳びを小さい子に指導をして感じたことは、まず同年代でもなく中学生でもない幼稚園の子だったり低学年の子達だったので、伝え方にいっそう神経を使ったので率直に難しかったと思います。中でも一緒に指導した鈴木史哉がすごいなと思いました。なぜなら、子供たちが理解するまで丁寧に伝えて、伝えるだけではなくそのあとの褒め方などはすごく学びになりました。結果的に子供達も笑顔で帰っていって親御さんもすごく笑っていたので良かったと思いました。これから先自分自身も学校訪問やスクール活動もあると思うので、今回のイベントでの学びを自分自身やれるよう頑張っていこうと思います。

参加学生一覧

池田 陸、

影山 塁飛、

加藤 史羅、

川中 浩夢、

齋藤 遼太、

鈴木 史哉、

矢野 巧也

連携先コメント

株式会社ダートフィッシュジャパン

代表取締役社長 藤井 透

分析映像やテクノロジーを駆使して、即時フィードバックをしながら指導している点がとても素晴らしいと感じました。映像を使ったフィードバックによって、子供たちがすぐに動きを改善し、結果を伸ばせたことは、この方法の効果をしっかり示しています。

また、 伝え方や褒め方を工夫しながら指導する大切さを学べたことも、大きな成果です。この経験を活かして、今後もスポーツ指導や研究を発展させていくことを期待しています。

また、 伝え方や褒め方を工夫しながら指導する大切さを学べたことも、大きな成果です。この経験を活かして、今後もスポーツ指導や研究を発展させていくことを期待しています。

教員コメント

総合情報学部

上赤坂 佳孝 准教授

立ち幅跳びの分析を行うにあたり、①『気持ち』②『映像を振り返る』③『映像+分析』と3つのブースを作りました。結果として、①のブースでは学生が「がんばれーー!」「その調子だ!もっと飛べる!!」など声掛けを行うことで、実際に距離が伸びました。学生も思わず笑顔が出るほど、やっぱり気持ちが大事ということを認識できました。そして③のブースでは、飛ぶ角度をリアルタイムにダートフィッシュで分析し、具体的な数字でみせて、次に飛ぶ角度を30度に意識させました。さらに飛距離が伸びました!改めてスポーツにおいて、鼓舞、応援や遠くに飛ぶぞ!という気持ちは、大事であるということ、また「もっと」とか「もう少し」とかではなく、科学的に分析し、「あと25度小さく、あと10度大きく」など具体的な指示による修正が、いかに重要であるかということを学ばせていただきました。今回気持ちと科学によるアプローチで、こどもたちの変化を経験した大学生はもちろん、短時間で成長を経験ができたこどもたちも、これから様々なスポーツに取り組んでいく際に『考えるきっかけ』に繋がる貴重な体験となったことを期待し、今後もこの活動を続けていきます。